Серпухов

Старейший город Московской области, Серпухов, основан в 1339 году. В период правления Ивана Грозного Серпухов превратился в крепость.

Московская обл., г. Серпухов

GPS: 54.913681 , 37.416601

Серпухов — один из старейших городов московского региона. Город расположен на живописных берегах реки Оки и ее притока Нары. Сегодня Серпухов — административный центр городского округа с населением около 125 тысяч человек, крупный промышленный и культурный город Подмосковья.

Символы города

Главный геральдический символ Серпухова, украшающий его герб и флаг, — экзотическая птица павлин, что довольно необычно для подмосковного города. Герб Серпухова входит в тройку самых оригинальных гербов России вместе с гербами Иркутска и Шуи.

Герб

Первый герб Серпухова был создан в 1724 году. Считается, что его автором был Франциско Санти, уроженец Пьемонта, занимавший должность помощника герольдмейстера. Чтобы лучше понять специфику каждого региона, Санти разослал в канцелярии российских городов список вопросов. В ответе, полученном из Серпухова, помимо прочего, было указано, что «в монастыре одном есть павлины». Вероятно, речь шла о Высоцком монастыре, которому в конце XVII века действительно были подарены павлины, ставшие позже постоянными обитателями сначала Высоцкого, а затем и Введенского монастыря.

Герб Серпухова. Утвержденный в 1781 г.

В 1781 году герб с изображением павлина на красном фоне был утвержден императрицей Екатериной II. С тех пор павлин оставался главным элементом городского герба, менялся лишь цвет птицы — сначала он был золотым, затем голубым, потом сиреневым и, наконец, снова стал золотым.

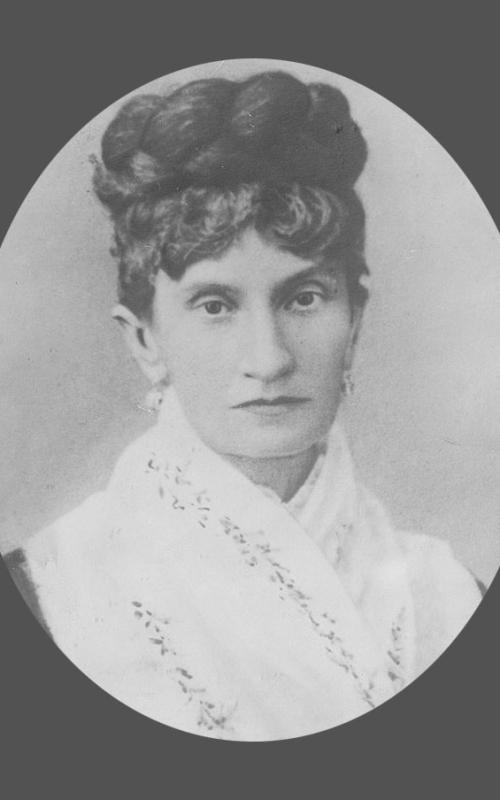

Портрет Екатерины II. 1763 г. Художник – Фёдор Рокотов. Государственная Третьяковская галерея

В марте 1883 года утвердили новый герб. На червленом щите был изображен павлин с зелеными блестками на золотых перьях распущенного хвоста. Щит венчала серебряная корона, в правом верхнем углу был помещен герб Москвы, так как город входил в состав Московской губернии. За щитом были изображены два золотых молотка, увенчанные Александровской лентой. Этот герб просуществовал до 1917 года.

Герб Серпухова. Утвержденный в 1883 г.

В 1967 году Степан Мухин разработал новый герб Серпухова. Изображение павлина сохранилось, но стало значительно меньше. Центральное место на щите теперь занимали атомное кольцо и шестеренка, что символизировало находящийся под Серпуховом Протвинский ускоритель частиц и развитую промышленность города. Золотой колос сбоку означал развитие сельского хозяйства, а башня Московского Кремля говорила о том, что Серпухов входит в состав Московской области.

Герб Серпухова. Утвержденный в 1967 г.

В октябре 1999 года был восстановлен исторический герб Серпухова: в красном щите на серебряном холме стоит золотой павлин с зелеными блестками на перьях хвоста. В правый верхний угол щита был добавлен герб Московской области.

Герб Серпухова

Флаг

Тогда же, в октябре 1999 года, был утвержден и флаг города. Он представляет собой алое полотнище, в центре которого изображен основной элемент герба — павлин.

Флаг Серпухова. Утвержденный в 1999 г.

Гимн Серпухова

Гимн Серпухова был утвержден в 1999 году. Автор его музыки и текста — Елена Кочеткова.

Гора Соборная, Серпейка скромная —

Стать горделивая родного края.

Мой славный Серпухов,

России древний град,

Слава тебе святая!

Дата основания города

По данным археологических раскопок, поселения здесь появились в X–XIII веках. Однако первое известное письменное упоминание о городе содержится в относящейся к XIV веку духовной грамоте московского князя Ивана Калиты. У исследователей нет единого мнения относительно датировки этого документа. Основных версий три: 1328, 1336 или 1339 год. Было решено придерживаться самой поздней даты, так что официальным годом основания Серпухова ныне принято считать 1339 год.

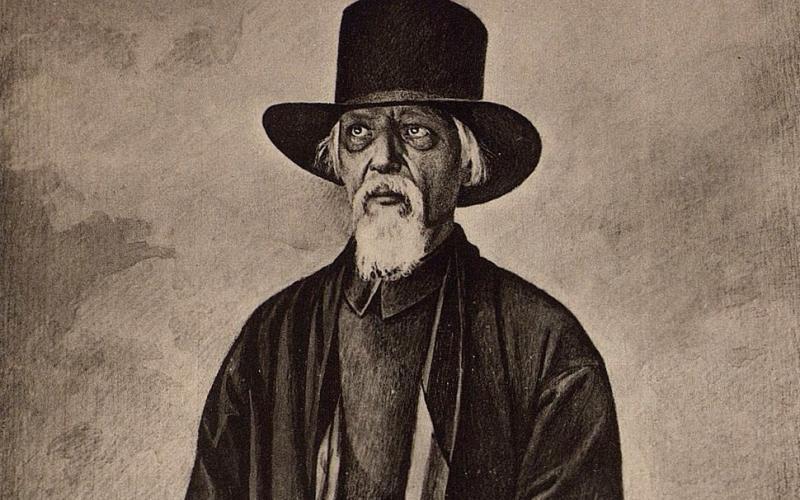

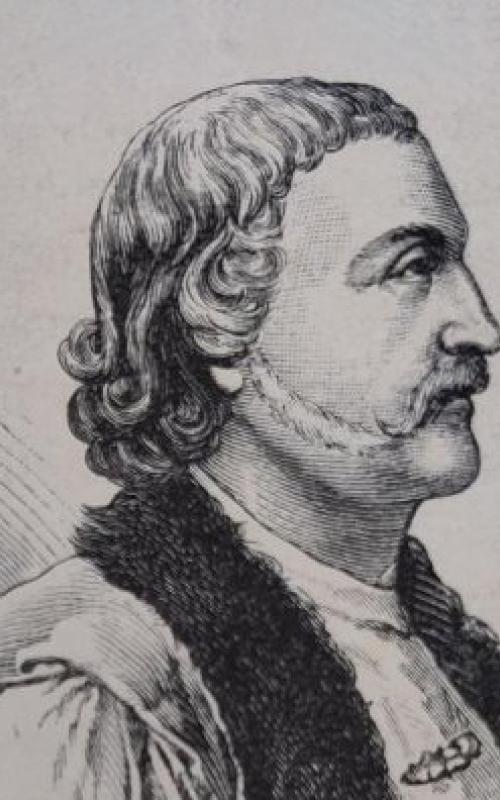

Князь Иван Калита

Происхождение названия

Название города поначалу звучало иначе — Серпохов. Лишь в XVI веке впервые появляется привычный нам вариант — Серпухов. С XVII века он начинает преобладать и постепенно становится единственным. Существует несколько версий происхождения названия города. Большинство исследователей склоняются к тому, что в нем соединены два топонима: имя местной речушки Серпейки, как бы серпом огибающей гору, на которой был построен первый серпуховской кремль, и название этой горы — Ухо.

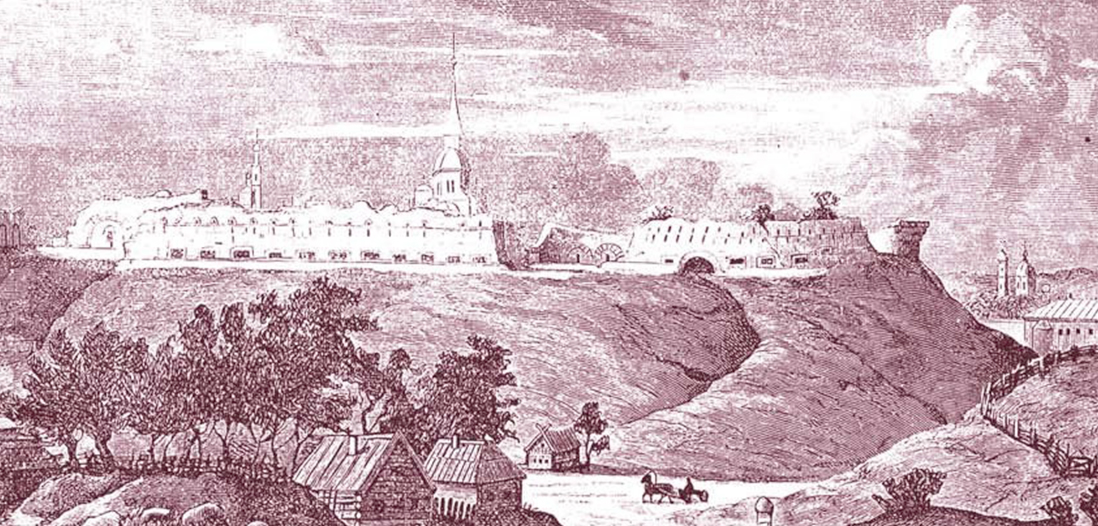

Вид на Серпуховский Кремль. XIV в.

Серпуховское княжество

Во второй половине XIV века происходит ряд значимых событий, положивших начало новому этапу в истории города. В 1360 году на правом берегу реки Нары московским митрополитом Алексием был основан Владычный монастырь. В 1374 году князь Владимир, внук Ивана Калиты, начал строительство на Соборной горе Серпухова первого деревянного кремля. В том же году неподалеку от города, на левом берегу Нары, был основан еще один монастырь — Высоцкий. В те времена крепкие монастырские стены служили еще и для обороны от неприятеля. Серпухов становится городом-крепостью, защищающим южные подступы к Московскому княжеству. В 1380 году серпуховское ополчение во главе с князем Владимиром Храбрым сыграло важную роль в ходе Куликовской битвы.

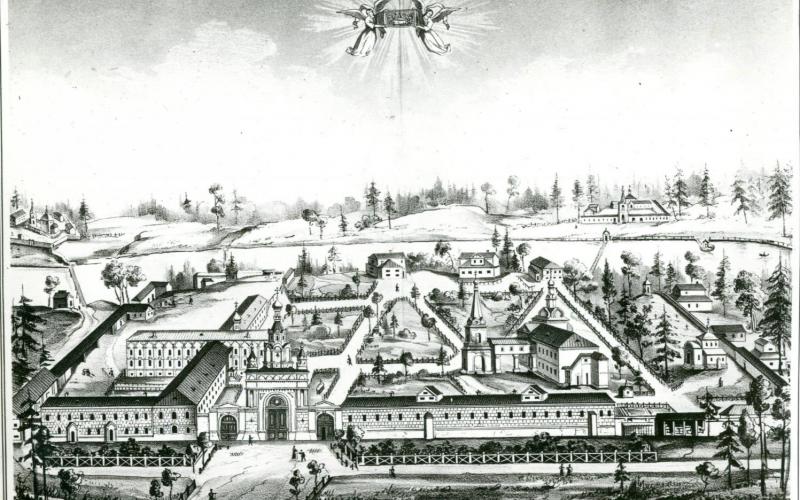

Высоцкий монастырь

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. 1943 г. Художник – Михаил Авилов

Все это способствовало росту военного, политического и экономического значения города, вокруг которого формируется полноценное княжество. В конце XIV века серпуховские князья начали даже чеканку собственных монет.

Нападения на город

В XV–XVII веках Серпухов неоднократно подвергался нападениям и разграблениям. Только в XV веке город был захвачен дважды: в 1408 году войском Едигея и в 1409 году — литовцами под предводительством князя Свидригайло. С конца XV века начинаются систематические набеги крымских татар.

В 1556 году по указу царя Ивана Грозного деревянный Серпуховской кремль был заменен на белокаменный с крепостными стенами.

В 1572 году серпуховские отряды, охранявшие переправу через Оку на подступах к Москве, сыграли важную роль в победе над 120-тысячным войском Девлет Гирея в битве при Молодях — поселении, расположенном недалеко от Серпухова.

Серпухов. XVII в. Художник – Аполлинарий Васнецов

Экономика города

К XVI веку Серпухов становится одним из крупнейших городов Московского государства, с развитой торговлей, ремесленным, а затем и мануфактурным производством. В XVII веке большое развитие в городе получило производство железа, кузнечное дело, гончарное и сапожное ремесла. К середине XVIII века Серпухов становится одним из главных производителей парусины, столь нужной для русского флота, а по полотняному производству город выходит на четвертое место в стране после Ярославля, Костромы и Москвы.

Казармы для рабочих на прядильно–ткацкой фабрике в Серпухове. 1910–1913 гг.

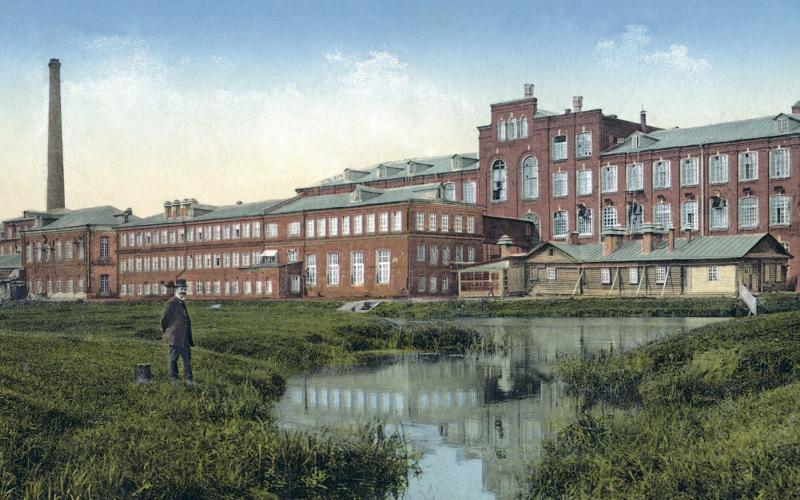

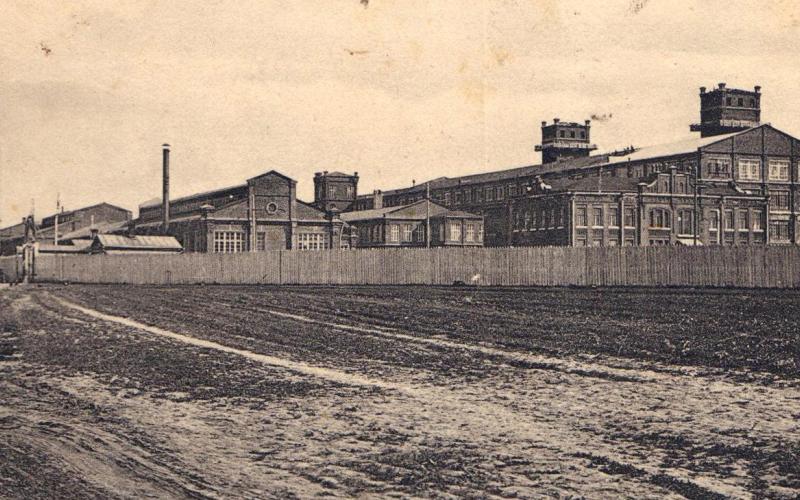

В XIX веке лидирующие позиции в экономике города занимает текстильная промышленность. Особенно крупными и известными были фабрики Коншиных, Сериковых, Мараевых и Варгиных. Развито было также кожевенное дело и производство кирпича. Значительную роль в жизни города по-прежнему играло ремесленное производство: особенно много было булочников, портных, сапожников, мясников и кузнецов.

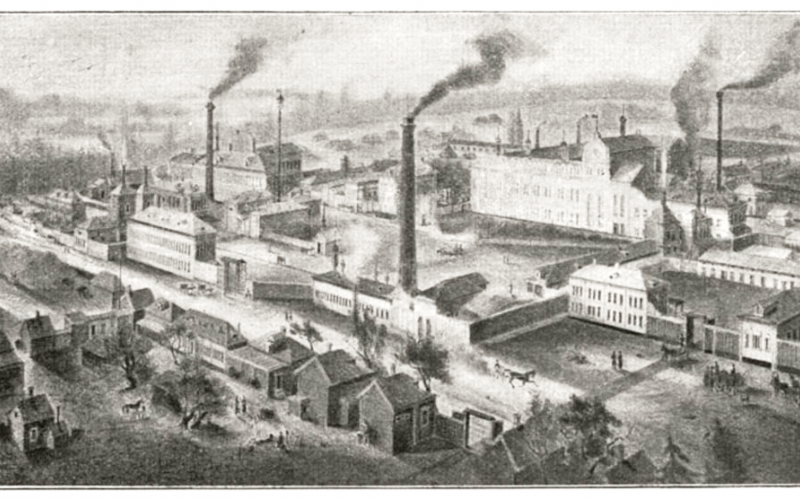

Вид на Ситценабивную фабрику купчихи Мараевой. 1890–1900 гг.

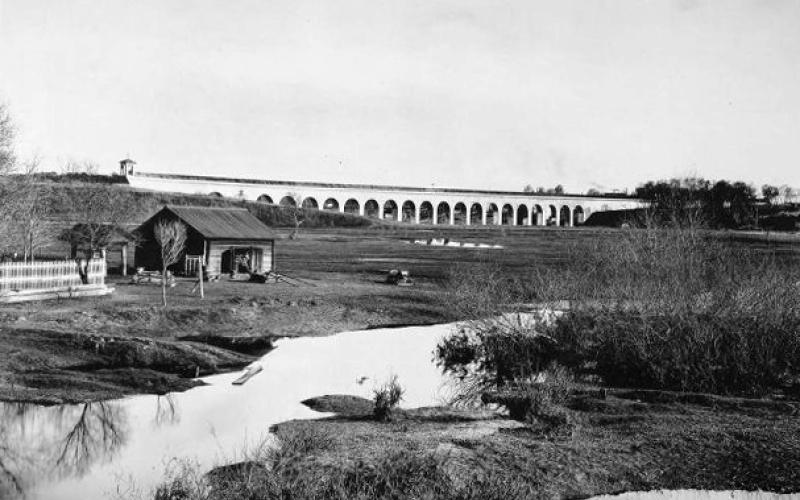

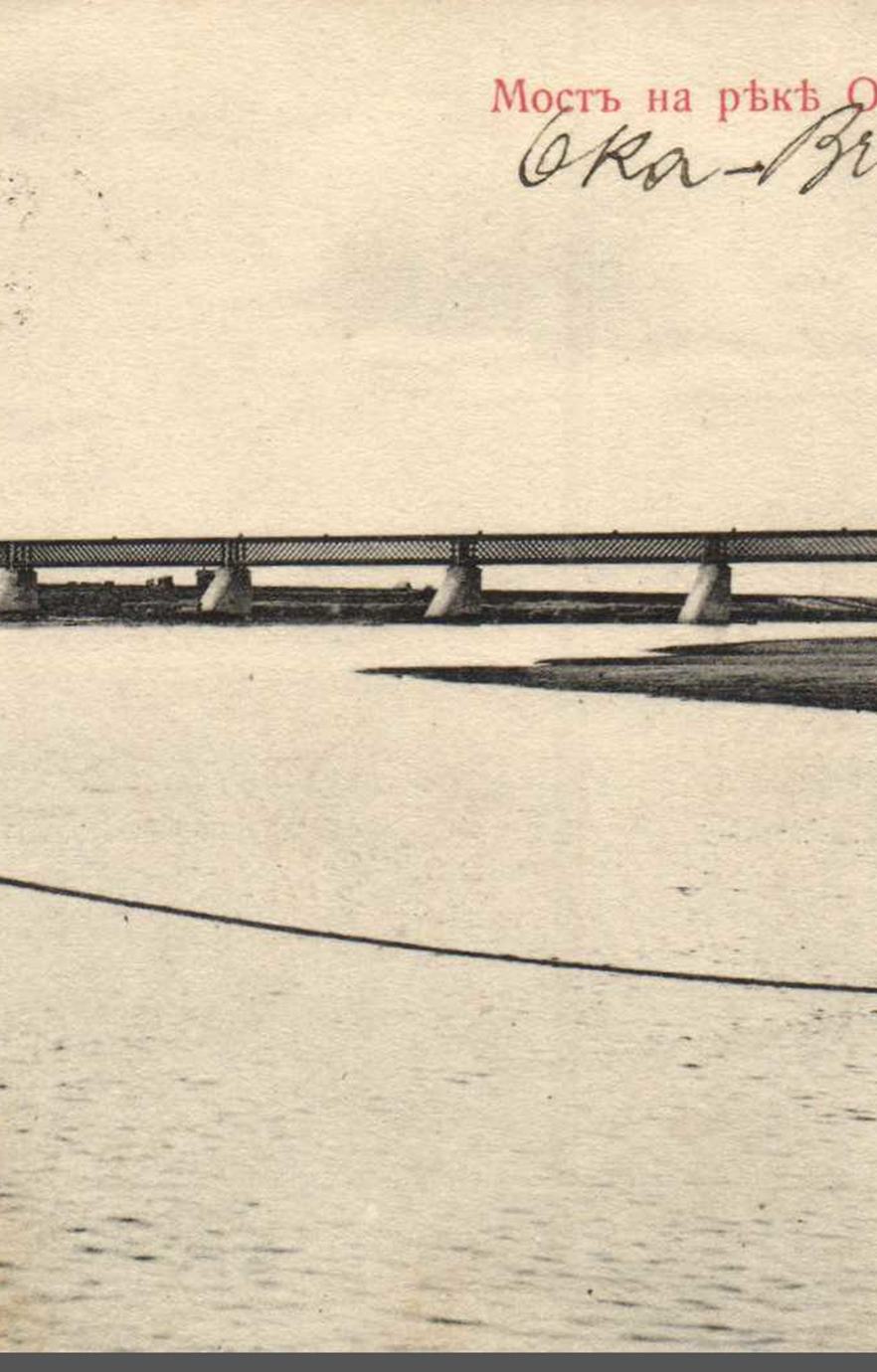

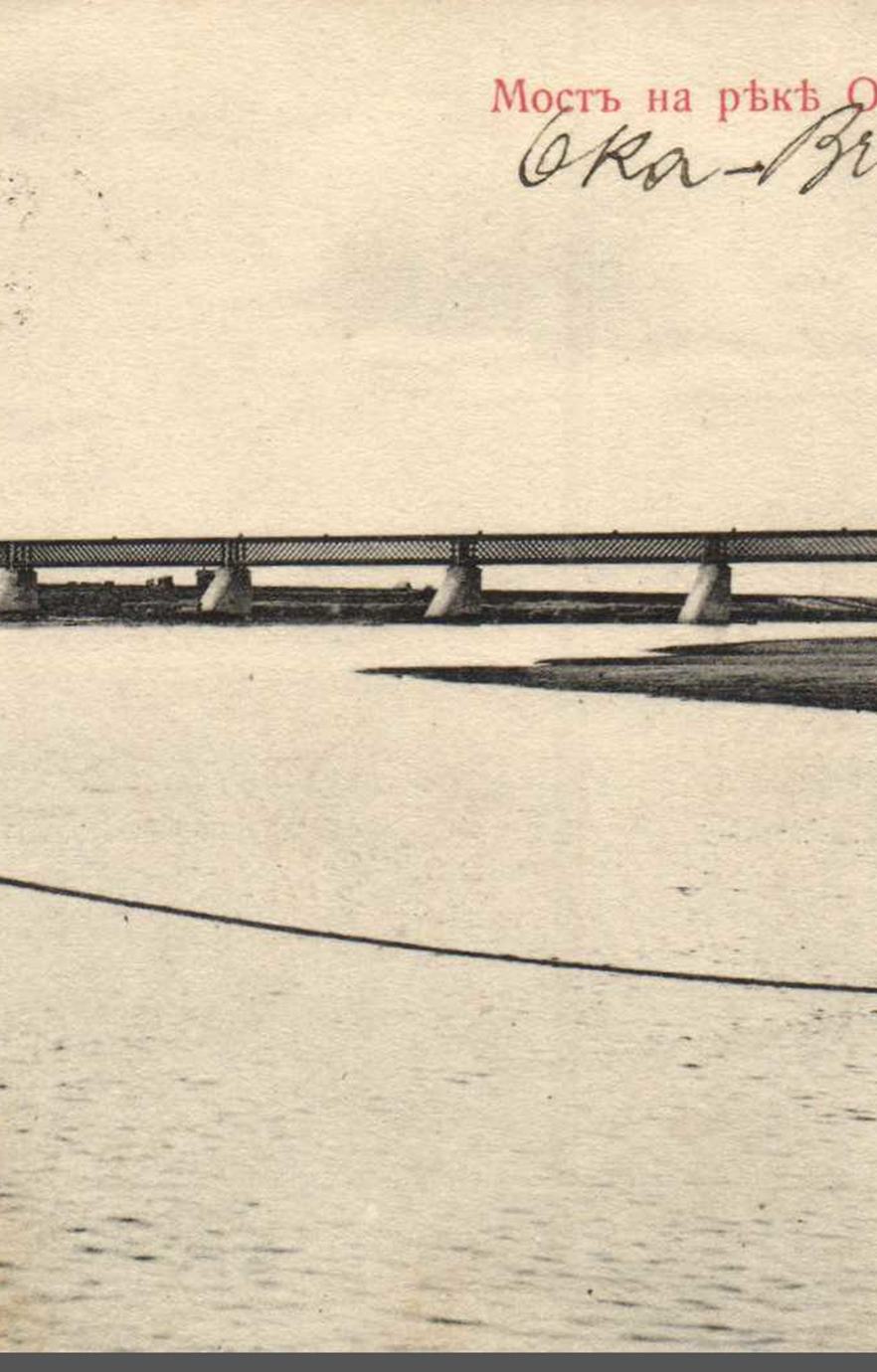

Важное место в городской экономике занимала торговля, масштабы которой существенно возросли после строительства в 1866–1868 годах железной дороги с уникальным двухуровневым Южным мостом через Оку, а также первой пристани. По объему торговых операций во второй половине XIX века Серпухов занимал второе место в Московской губернии после Коломны. Основными предметами торговли были текстиль, лес и хлеб.

Мост на Оке. 1900–1917 гг. Автор – И. И. Улитин

Сегодня в городе около 50 промышленных предприятий, в том числе легендарный приборостроительный завод «Металлист», хлебобулочные и кондитерские предприятия «Серпуховхлеб» и «Бейкер Фуд», фармацевтическое предприятие «Оболенское», а также кожевенные, швейные, мебельные, мыловаренные и прочие производства.

Серпухов

Серпуховские больницы

На рубеже XIX–XX веков Серпухов становится одним из лидеров Московской губернии по качеству медицинского обслуживания населения. Большую роль в этом сыграли появившиеся здесь фабричные больницы — Коншинская и Варгинская. По свидетельству современников, уровень их технического оснащения и качество медицинской помощи не уступали московским.

Варгинская городская больница в Серпухове. 1907–1910 гг. Автор – ded31

Музеи и памятники

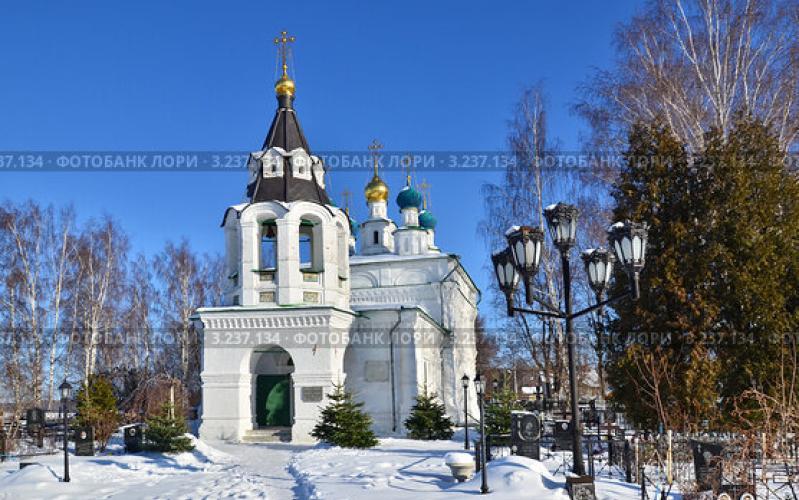

Серпуховский историко-художественный музей по праву считается «подмосковной Третьяковкой». Здесь сохранилось много памятников архитектуры — церквей и купеческих особняков. Два серпуховских монастыря — Введенский Владычный и Высоцкий — относятся к числу самых древних на территории России. В 2008 году Серпухов был награжден дипломом международного конкурса «Лучший город СНГ» за сохранение и поддержку культурно-исторического наследия.

Высоцкий монастырь

Туризм

Старинный город, расположенный на берегах двух рек, по соседству с уникальным Приокско-Террасным заповедником, неизменно притягивает туристов. В 2018 году Серпухов стал претендентом на включение в Золотое кольцо России, после чего в городе начались масштабные работы по реконструкции исторических зданий, благоустройству улиц, скверов и парков.

Экономика города

К XVI веку Серпухов становится одним из крупнейших городов Московского государства, с развитой торговлей, ремесленным, а затем и мануфактурным производством. В XVII веке большое развитие в городе получило производство железа, кузнечное дело, гончарное и сапожное ремесла. К середине XVIII века Серпухов становится одним из главных производителей парусины, столь нужной для русского флота, а по полотняному производству город выходит на четвертое место в стране после Ярославля, Костромы и Москвы.

Казармы для рабочих на прядильно–ткацкой фабрике в Серпухове. 1910–1913 гг.

В XIX веке лидирующие позиции в экономике города занимает текстильная промышленность. Особенно крупными и известными были фабрики Коншиных, Сериковых, Мараевых и Варгиных. Развито было также кожевенное дело и производство кирпича. Значительную роль в жизни города по-прежнему играло ремесленное производство: особенно много было булочников, портных, сапожников, мясников и кузнецов.

Вид на Ситценабивную фабрику купчихи Мараевой. 1890–1900 гг.

Важное место в городской экономике занимала торговля, масштабы которой существенно возросли после строительства в 1866–1868 годах железной дороги с уникальным двухуровневым Южным мостом через Оку, а также первой пристани. По объему торговых операций во второй половине XIX века Серпухов занимал второе место в Московской губернии после Коломны. Основными предметами торговли были текстиль, лес и хлеб.

Мост на Оке. 1900–1917 гг. Автор – И. И. Улитин

Сегодня в городе около 50 промышленных предприятий, в том числе легендарный приборостроительный завод «Металлист», хлебобулочные и кондитерские предприятия «Серпуховхлеб» и «Бейкер Фуд», фармацевтическое предприятие «Оболенское», а также кожевенные, швейные, мебельные, мыловаренные и прочие производства.

Серпухов

Серпуховские больницы

На рубеже XIX–XX веков Серпухов становится одним из лидеров Московской губернии по качеству медицинского обслуживания населения. Большую роль в этом сыграли появившиеся здесь фабричные больницы — Коншинская и Варгинская. По свидетельству современников, уровень их технического оснащения и качество медицинской помощи не уступали московским.

Варгинская городская больница в Серпухове. 1907–1910 гг. Автор – ded31

Музеи и памятники

Серпуховский историко-художественный музей по праву считается «подмосковной Третьяковкой». Здесь сохранилось много памятников архитектуры — церквей и купеческих особняков. Два серпуховских монастыря — Введенский Владычный и Высоцкий — относятся к числу самых древних на территории России. В 2008 году Серпухов был награжден дипломом международного конкурса «Лучший город СНГ» за сохранение и поддержку культурно-исторического наследия.

Высоцкий монастырь

Туризм

Старинный город, расположенный на берегах двух рек, по соседству с уникальным Приокско-Террасным заповедником, неизменно притягивает туристов. В 2018 году Серпухов стал претендентом на включение в Золотое кольцо России, после чего в городе начались масштабные работы по реконструкции исторических зданий, благоустройству улиц, скверов и парков.

Город и его жители в период Великой Отечественной войны

Осенью 1941 года Серпухов, находящийся на подступах к Москве, оказался в центре ожесточенных боев. Всего за годы войны в Серпухове было уничтожено и повреждено 597 зданий, погибло более 200 мирных жителей. Тысячи серпуховичей ушли на фронт, 26 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

Советская артиллерия ведет огонь в районе села Недельное

Захваченное стрелковое оружие с советских позиций под Серпуховым. 1941 г.

Партизанский отряд Серпуховского района. 1941–1942 гг.

Бои под Серпуховом

В октябре 1941 года линия фронта подошла вплотную к Серпухову. Город подвергался непрерывным артобстрелам и массированным атакам немецкой авиации. Всего осенью 1941 года на Серпухов было сброшено около 500 фугасных и почти 3,5 тысячи зажигательных бомб. От бомбардировок город защищал 178-й авиационный истребительный полк, базировавшийся в пойме реки Оки, недалеко от села Липицы.

Командир 160–го кавалерийского полка майор А. В. Князев докладывает комкору генералу П. А. Белову боевую обстановку на участке полка в районе Серпухова. 1941 г.

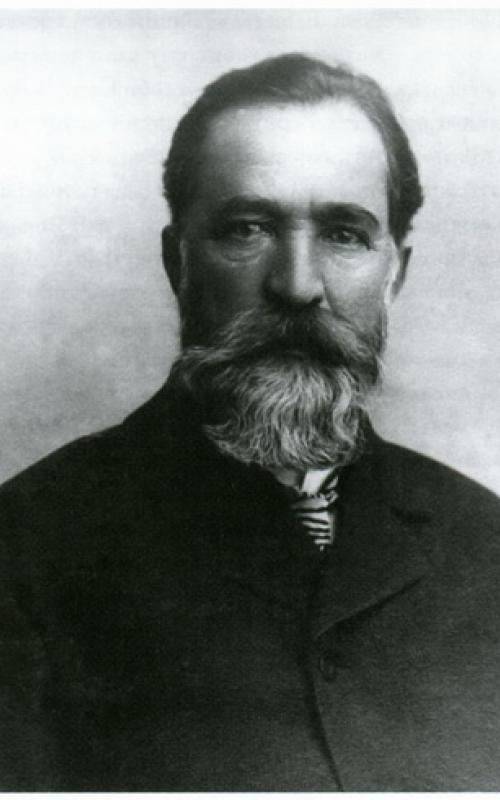

Войска 49-й армии генерала Ивана Григорьевича Захаркина держали линию обороны на западных подступах к городу. Непосредственно Серпухов защищала 60-я дивизия, состоявшая из ополченцев Ленинского района Москвы.

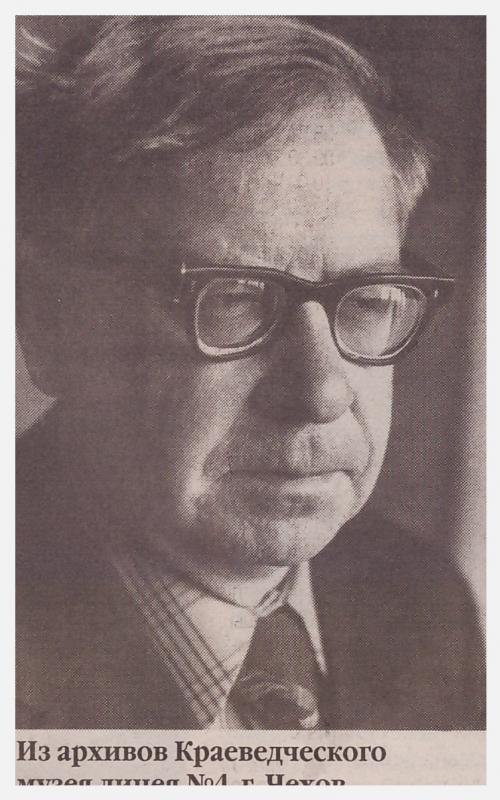

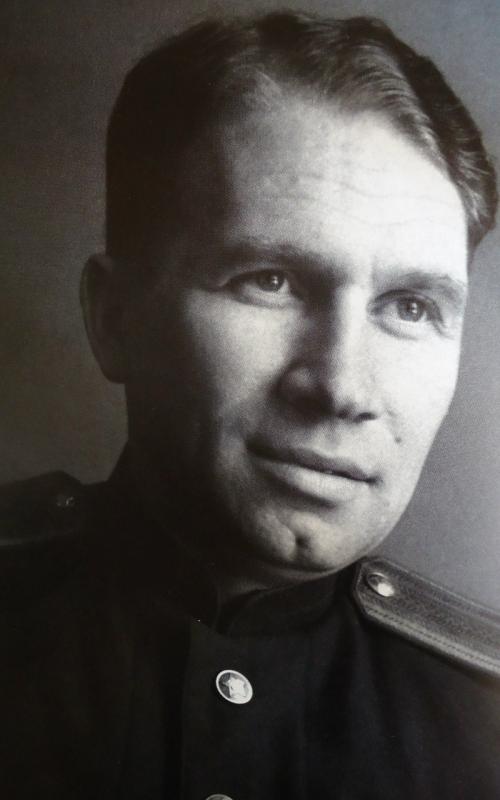

Захаркин Иван Григорьевич

Жизнь в прифронтовом городе

Жители Серпухова участвовали в рытье окопов, возведении оборонительных сооружений.

В город непрерывно поступали раненые с поля боя. На базе хирургической больницы и больницы имени Семашко, а также в помещениях текстильного техникума, рабфака и нескольких школ Серпухова были развернуты госпитали. Горожане активно сдавали кровь для раненых.

В ноябре 1941 года началась эвакуация предприятий и жителей Серпухова — в первую очередь женщин и детей. Людей эвакуировали в Бийск, Уфу, Тюмень, Ташкент и Фергану. Эвакуацию осложняли необычайные морозы 1941 года — уже в середине ноября Ока покрылась льдом.

Партизанский отряд Серпуховского района. 1941–1942 гг.

Медицина в Сталинградской битве

Остатки укреплений в зоне битвы за Москву. 1942–1943 гг.

Отступление немецкой армии

Немцы были остановлены в 8–10 километрах от города. 16 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление, и к январю 1942 года линия фронта была отодвинута от Серпухова более чем на 150 километров.

Восстановление промышленности

В Серпухове начинается восстановление предприятий и переход производства на военные рельсы. В помещениях бывших текстильных корпусов разворачиваются металлообрабатывающие предприятия, в городе начали производить боеприпасы, детали и инструменты для военной техники, пищевые концентраты. В 1944 году начинается строительство конденсаторного завода.

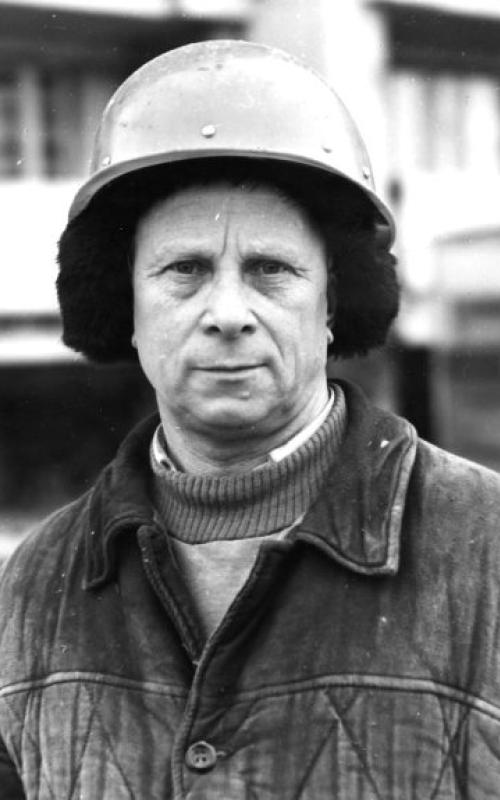

Восстановление городской промышленности. 1942 г.

Память о войне

Серпуховичи чтут память своих героев. В 1975 году на Соборной горе был открыт Мемориал воинской и боевой славы. Здесь установили памятный крест и гранитные плиты с именами погибших.

В 2009 году рядом был установлен памятник «Воин-освободитель» — макет знаменитого монумента Евгения Вучетича, стоящего в берлинском Трептов-парке. Макет был привезен из Германии в 1964 году и по желанию скульптора передан в дар Серпухову. После реставрации его торжественно установили на территории мемориального комплекса на Соборной горе. У подножия постамента горит Вечный огонь.

Памятник Воину-освободителю в Серпухове

В 2001 году в деревне Станки в 12 километрах от Серпухова на месте захоронения останков 250 воинов был открыт мемориальный комплекс «Слава». Помимо надгробия, здесь установлены плита с фамилиями погибших и памятный знак с изображением ордена «Победа». В 2010 году здесь открылся музей-панорама, в экспозиции которого представлены обмундирование, знамена, предметы военного быта, а также фотографии, письма и другие документы.

В 2016 году, после присвоения Серпухову звания «Населенный пункт воинской доблести», в сквере у Дворца культуры «Россия» была установлена стела. Она изготовлена из редкого красного гранита, специально привезенного из Индии. Автор стелы — художник Роман Фашаян. На гранях монумента установлены бронзовые фигуры воинов разных исторических периодов. Перед стелой зажжен Вечный огонь. Стену Дворца культуры «Россия» украшает граффити «Воины эпох» художников Ильи и Максима Демченко и Сергея Салина.

Несколько улиц города носят имена героев Великой Отечественной войны: улица Захаркина, переулок Кадомского, улица Лавриненко, улица Литвинова, улица Радчука и другие.

Панорамный вид на Красную горку

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Сетевое издание «МК в Серпухове»

- Источник: © Статья «Едем в Серпухов: что посмотреть за 1 день» на dzen.ru

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Информационное агентство «REGNUM»

- Источник: © Yablor.ru – рейтинг топ блогов рунета

- Источник: © Фотосайт Photocentra – Сообщество фотографов

- Источник: © Монастырский вестник – синодальный отдел по монастырям и монашеству

- Источник: © The Art Newspaper Russia – новости искусства

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Туристический портал – Всё о путешествиях и туризме

- Источник: © Статья «Загадка завещания Ивана Калиты» на dzen.ru

- Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

- Источник: © Статья «Красная гора павлиньего города» на livejournal.com

- Источник: © Туристско–информационный центр МВЦ городского округа Серпухов

- Источник: © TravelAsk – всё о туризме: путеводитель, отзывы об отдыхе, онлайн сервисы, сообщество и блоги путешественников

- Источник: © Природные и архитектурные достопримечательности, музеи и заповедники: фото и описание

- Источник: © LiveInternet

- Источник: © Статья «Серпухов во время Второй Мировой и Великой Отечественной войны» на dzen.ru

- Источник: © Сообщество «Серпухов – город воинской славы» в социальной сети «Вконтакте»

- Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

- Источник: © ГБУК «Государственный музей обороны Москвы»

- Источник: © Электронная библиотека книг itexts.net

- Источник: © SmolBattle – военная археология, поиск солдат, форум коллекционеров и реконструкторов

- Источник: © Электронная библиотека книг itexts.net

- Источник: © Vector–images.com. Векторные изображения хорошего качества

- Источник: © Статья «Почему на гербе подмосковного Серпухова изображена экзотическая птичка?» на dzen.ru

- Источник: © Vector–images.com. Векторные изображения хорошего качества

- Источник: © serp-go.ru - Путеводитель Серпухова

Места

Усадьба Семеновское-Отрада

Над усадьбой графа Орлова трудились лучшие архитекторы и художники того времени. Это был комплекс с оранжереями, конюшнями и английским садом. Сейчас в усадьбе для посещения открыта церковь Николая Чудотворца.

Усадьба Марьинка

Усадьба Марьинка чем-то напоминает дворцовый ансамбль Царицыно. И это не удивительно, ведь работал над ними один и тот же архитектор — Василий Баженов.

Усадьба Троице-Лобаново

Усадьба Троице-Лобаново вместе с селом Троицким изначально принадлежала известному древнему роду Шереметевых. Впоследствии ей владели боярин Иван Годунов, князья Лобановы-Ростовские и Волконские, а также статский советник Павел Азанчевский.

Церковь Воскресения Христова в Городне

Церковь Воскресения Христова была возведена в XVI веке — в исторических источниках она упоминается с 1578 года. Церковь построена по образцу деревянных шатровых храмов.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Старой Ситне

Сохранившаяся до наших дней церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1767 году в стиле елизаветинского барокко — в ее облике сочетаются как древнерусские архитектурные формы, так и европейские тенденции того времени.

Церковь Иконы Божией Матери «Тихвинская»

Церковь XIX века, посвященная Тихвинской иконе Божией Матери, — единственный местный храм, который был открыт практически все годы советской власти. Это позволило сохранить не только внешний облик, но и внутреннее убранство церкви.

Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь

Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь был основан в XV веке недалеко от Cтарой Каширы — крепости, стоявшей на левом берегу Оки. Изначально монастырь был мужским. Именно монастырю принадлежал починок Ступинский — будущая деревня Ступино.

Дворец культуры

Ступинский Дворец культуры, который и сегодня считается центром творческой жизни города, был задуман еще 1930-е годы, но открылся только в середине 1950-х годов. Первоначальный проект здания так и не был воплощен в жизнь.

Парк культуры и отдыха имени Николая Островского

Ступинский парк был заложен в 1933 году и после открытия стал излюбленным местом отдыха для горожан. В 1954 году парку присвоили имя Николая Алексеевича Островского, автора романа «Как закалялась сталь».

Памятник кузнецам-металлургам

В Ступино установлен памятник, возглавляющий список технологических памятников России. Речь идет о «Молоте-труженике» — реальном механическом молоте из цеха Ступинского комбината.

Вокзал Орехово-Зуево

Одна из первых железнодорожных магистралей России прошла через Орехово-Зуево в 1860 году. Деревянный вокзал сменили на каменный в 1886 году. В 1914 году возвели новое просторное здание, которое служит и сейчас.

Производственный комплекс бывших морозовских фабрик

До революции комплекс принадлежал семье Морозовых и передавался из поколения в поколение, обрастая землями и новыми фабриками. После 1917 года объединен в хлопчатобумажный трест, а в 1990-е — приватизирован.

Казарма № 2 для рабочих Никольской мануфактуры

На Никольской мануфактуре не было жилых домов, поэтому для рабочих построили казармы. Они делились на три типа: для семей, для холостых мужчин и для женщин и подростков. Казарма №2 дожила до наших дней.

Больница при Никольской мануфактуре

Владельцы Никольской мануфактуры построили четыре больницы для своих рабочих. Корпус, построенный в 1907 году, по праву считали чудом санитарной техники и архитектуры. В годы ВОВ их оборудовали в госпитали.

Никольское училище

Первое училище при Никольской мануфактуре открыто в 1864 году. В 1877 году было открыто еще одно начальное училище, для него построили кирпичное трехэтажное здание. Учителя обучали здесь свыше 700 детей.

Зимний театр в Орехово-Зуево

На территории Никольской мануфактуры предприниматели Морозовы возвели Зимний театр в стиле модерн для досуга рабочих. На его сцене выступали артисты Большого, Малого, Московского художественного театров.

Здание ГГТУ, бывшая богадельня имени Т. С. Морозова

Вдова Морозова в память о погибшем супруге пожертвовала деньги на строительство богадельни. Там принимали нетрудоспособных христиан, позже — осиротевших детей работников. Сейчас это здание ГГТУ.

Фабрики Зиминых и завод «Респиратор»

Бывший крепостной крестьянин Семен Зимин организовал в XVIII веке шелкоткацкое производство на левобережье Клязьмы. За два века производство разрослось до фабрики с заводом «Респиратор», работающим и сейчас.

Собор Рождества Богородицы

Каменный собор построен в 1890 году в так называемом русско-византийском стиле из красного кирпича, а цоколь облицован белым камнем. В 1939 году собор закрыли, но уже в 1943-м в нем возобновились службы.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (поморская)

История церкви Рождества Пресвятой Богородицы берет начало с молитвенного дома, построенного старообрядцами в 1884 году. Когда запреты были сняты, церковь преобразили, но дальше в историю вступила революция.

Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь

Спасо-Преображенский монастырь в 1859 году основали староверы. Благодаря Александру II монастырь разрастался, но после революции его здания отдали под сиротский дом. Вернули его верующим в 1990-х.

Дулёвский фарфоровый завод. Самый крупный в России

Дулевский фарфоровый завод основан в первой половине XIX века гжельским старообрядцем Терентием Кузнецовым. При нем была создана целая фарфоровая империя, которую национализировали после революции.

Дворец культуры Дулевского фарфорового завода

При Дулевском фарфоровом заводе в 1930 году открылся дворец культуры. Дворец напоминает пятиконечную звезду. В «лучах» расположены помещения дворца, а в центре — вестибюль

Монумент «Памяти павших»

В 1975 году в Орехово-Зуево открыли монумент «Памяти Павших», посвященный погибшим героям военных действий. В верхней части стелы которой высечен скорбный женский профиль, а у подножия стоит фигура солдата.

Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей

Городской музей появился в Орехово-Зуеве в 1929 году. За годы он собрал коллекцию из 40 тысяч экземпляров. Здесь можно увидеть уникальные фарфоровые изделия Дулевского завода и узнать историю местного футбола.

Модель каморки в рабочей казарме

Так как Никольская мануфактура строилась в чистом поле, для рабочих там строили казармы. В краеведческом музее представлена каморка в рабочей казарме, где воссоздали быт и образ жизни рабочих того времени.

Коломенский кремль

Каменный Коломенский кремль возведен на месте сгоревшего деревянного

в 1523–1531 годы по указу Василия III. В 2013 году Коломенский кремль вошел в десятку главных визуальных символов России.

Успенский собор

Современное здание собора возведено в 1673 году. Пережив разграбление в советский период и последующую реставрацию, Успенский собор снова стал важным центром религиозной жизни православных россиян.

Ново-Голутвин монастырь

На данный момент в Ново-Голутвине монастыре постоянно проживает около 90 монахинь. При обители работает врачебный центр и детский приют, питомники редких пород собак и лошадей и даже живет один верблюд.

Иоанно-Предтеченская церковь

Церковь Зачатия Иоанна Предтечи — одна из древнейших сохранившихся построек в Московской области. На протяжении веков архитектурный облик храма менялся. Сейчас он отреставрирован и ежедневно принимает прихожан.

Зал футбольной славы

Футбол в Орехово-Зуеве зародился в 1887 году: на Никольской мануфактуре создали команду из работавших англичан. В 1962 году ореховская команда «Знамя Победы» сенсационно обыграла «Спартак» в финале кубка СССР.

Монументы в память Морозовской стачки 1885 года

В 1885 году рабочие Никольской мануфактуры Т. С. Морозова организовали стачку. Это событие увековечили в двух монументах, первый установлен в 1932 году, а второй — в 1985 году

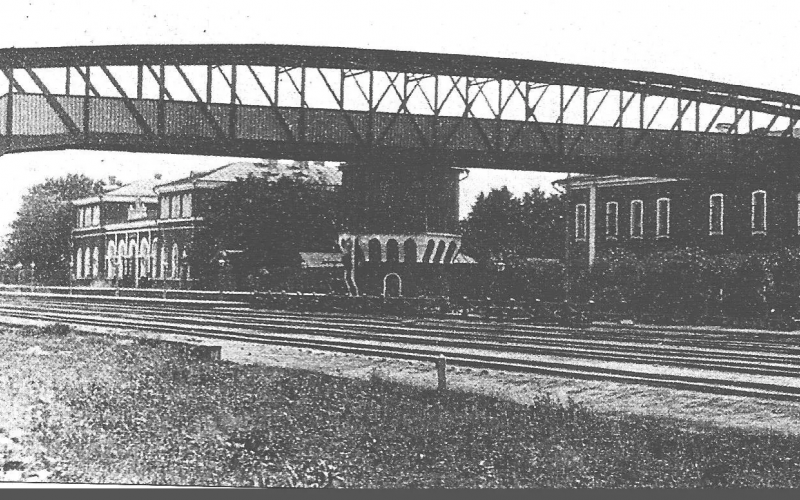

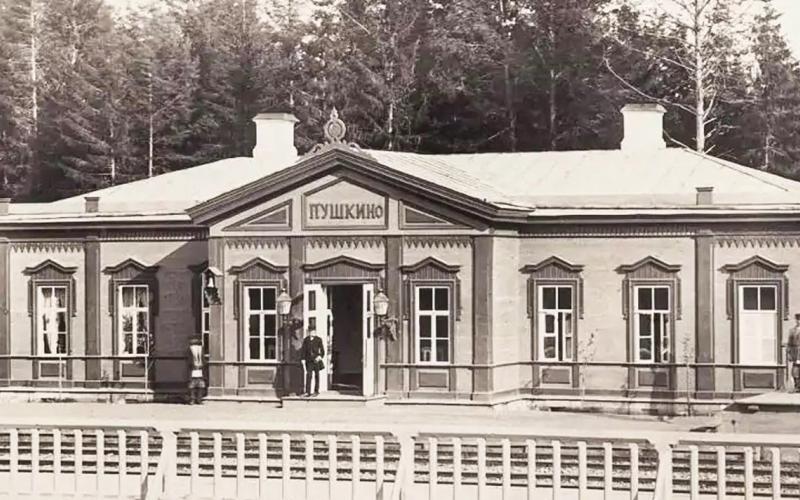

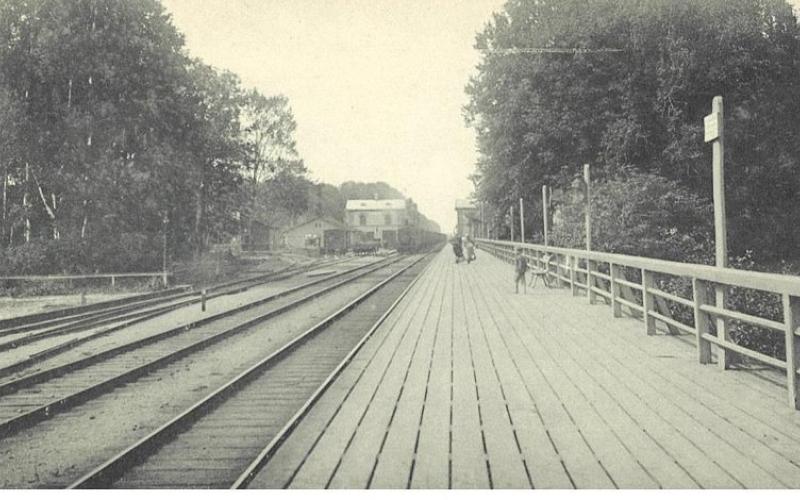

Вокзал Серпухова

Железная дорога появилась в Серпухове в 1866 году, благодаря чему город стал быстро развиваться. Первый вокзал в стиле эклектики возвели в 1886 году, он дожил до наших дней и признан архитектурным памятником.

Троицкий собор на Соборной горе

На Соборной горе, находится древнейший храм Серпухова — Троицкий собор. Храм много раз перестраивался и приобрел необычный облик, в котором московское барокко сочетается с элементами классицизма и ампира.

Собор Николая Чудотворца Белого

Древний собор Николая Чудотворца построен в XVI веке и неоднократно перестраивался. После революции храм был закрыт и переоборудован в макаронную фабрику. Верующим собор вернули в 1990-х.

Площадь Ленина

Главная площадь Серпухова появилась в XVIII веке. После ВОВ она получила имя Ленина, ее облик изменился: на дом у площади поставили колокола с храма Высоцкого и часы. Сегодня этот дом зовется «Биг-Беном».

Серпуховский историко-художественный музей

Серпуховский историко-художественный музей называют «подмосковной Третьяковкой». Он был основан в 1920 году, первые экспозиции собрали из остатков коллекции императорского камергера.

Высоцкий мужской монастырь

Высоцкий мужской монастырь построили в XIV веке, к началу XX века он был самым благоустроенным монастырем России. Он пережил множество пожаров и разорений, в революцию его закрыли и вернули РПЦ лишь в 1990-х.

Порт Серпухова

Порт Серпухова родился из маленькой пристани, возведенной в XIX веке для строительства моста через Обь. Купец Ципулин организовал пароходные перевозки по реке, после чего в Серпухове построили порт.

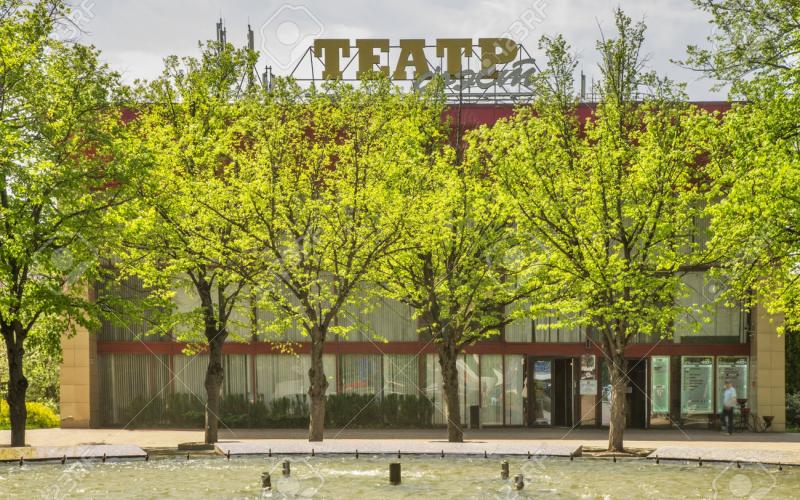

Серпуховский музыкально-драматический театр

Театральное движение в Серпухове родилось в 1895 году, свой дом оно получило в 1915 году. В годы революции там проводились собрания, в 1950-е здание реконструировали. В 2004 году началось возрождение театра.

Музей павлина

В Серпухове любят павлинов. Красивая птица помещена на герб города, город украшен тематическими скульптурами, а в 2006 году в Серпухове открыли «Музей павлина» с богатой экспозицией.

Музей печати

В 2019 году в центре Серпухова в здании конца XIX века открыли Музей печати. Ранее здесь располагался трактир купца Плотникова. В 1919 году здание национализировали, после чего в нем открылась типография.

Музей хлеба

В 2019 году в Серпухове открылся Музей хлеба в цокольном помещении купеческой усадьбы XVIII века. Этот дом имеет давнюю историю: с начала XIX века здесь работала пекарня Попова, снабжавшая город выпечкой.

Музей кукол и Дом мороженого

В Серпухове с 2020 года действует необычный сдвоенный музей. В одной его части находится Дом мороженого с кафетерием, во второй — уникальный музей кукол, где собраны коллекционные экземпляры ручной работы.

Музей казачества

В 2012 году в деревне Дракино открыли музей казачества. Его стены хранят уникальные экспонаты, в том числе монету Македонского и скифский акинак. По праздникам здесь проходят театрализованные представления.

Парк имени Олега Степанова

Парк современного Серпухова был создан в конце XIX века на месте винных складов и сараев. В 1990-е парк пришел в упадок, поэтому в начале 2000-х его очистили от мусора и глобально реконструировали.

Завод «Металлист»

Легендарный завод «Металлист» создали в Серпухове в разгар войны для производства электродвигателей к радиолокационным установкам. После завод перешел на создание комплектующих для космической отрасли.

Здание бывшей городской думы имени Фирсанова

Особняк Фирсанова в стиле эклектики в Серпухове имеет сложную историю строительства. Здание с трехэтажными боковыми крыльями и сложным декором интересно не столько своей архитектурой, сколько историей.

«Новая мыза» — бывшая фабрика Николая Коншина

Крупнейшая ткацкая фабрика Серпухова, «Новая мыза», построена в XIX веке. Владелец построил целый городок с домами и больницами для своих рабочих, но в революцию фабрику национализировали.

Ситценабивная фабрика купчихи Мараевой

Династия Мараевых создала целый комплекс ткацких фабрик в Серпухове. В 2002 году постройки фабрики в Данках признали памятником истории и культуры.

Приокско-Террасный заповедник

Приокско-Террасный заповедник — единственный в Московской области и один из старейших в России. Здесь открыт зубровый питомник, благодаря ему удалось восстановить популяцию зубров. Также открыт музей природы.

Фермы и питомники Серпуховского района

В окрестностях города находятся фермы и питомники, ставшие популярными у туристов. Там можно увидеть африканских страусов, южноамериканских альпак и ездовых собак хаски.

Фрагмент стены и фундамента Серпуховского кремля

На Соборной горе остались фрагменты стены и фундамента Серпуховского кремля. Каменное здание было построено в XVI веке и имело пять башен. В XVIII веке кремль разобрали, так как он утратил военное значение.

Калужский областной драматический театр

Калужский театр начал свою историю в 1777 году, но труппу обрел лишь в 1920 году. В военные годы театр разрушили бомбардировки, но в середине XX века здание восстановили и реконструировали.

Коломенский краеведческий музей

Коломенский краеведческий музей открыли в 1932 году. Он является одним из крупнейших музеев Московской области: в него входят три филиала, а общий фонд экспонатов — более 25 тысяч единиц.

Музей коломенской пастилы

Музей коломенской пастилы открылся в 2009 году в одном из исторических зданий бывшей усадьбы купцов Сурановых. Здесь можно познакомиться с историей возникновения лакомства и попробовать разные его виды.

Музей «Калачная»

У Пятницких ворот Коломенского кремля располагается музей «Калачная». Его основная миссия — возрождение традиций русского хлебопечения, в частности изготовления калача.

Музей любимой игрушки

В частной галерее «Музей любимой игрушки» представлена коллекция игрушек, создаваемых с XIX столетия и до 1980-х годов. Самый ценный экспонат — мальчик в казацком костюме, существующий лишь в пяти экземплярах.

Музей «Душистыя радости»

Музей-мануфактура «Душистыя радости» воспроизводит атмосферу торговой лавки XIX века и знакомит посетителей с историей гигиены в императорской России.

Усадьба купцов Лажечниковых

Усадьба купцов Лажечниковых — памятник истории и архитектуры

XVIII–XIX веков. В 1980-х в ней был открыт музей, посвященный И. И. Лажечникову — одному из первооткрывателей жанра русского исторического романа.

Музей-резиденция «Арткоммуналка»

Музей демонстрирует культурно-бытовой срез эпохи хрущевской оттепели. Само здание музея — бывший винный магазин, где в свое время работал грузчиком В. Ерофеев — автор культовой поэмы «Москва — Петушки».

Музей боевой славы

Основная экспозиция Музея боевой славы посвящена Коломне периода Великой Отечественной войны, но в нем также можно познакомиться и с ратной историей города времен Батыева нашествия

Музей трамвая

Первый в России трамвай был выпущен в Коломне. Экспозиция местного Музея трамваев посвящена истории этого вида транспорта. В нем представлена целая коллекция точных миниатюр трамваев со всего мира.

Музей «Кузнечная слобода»

Музей «Кузнечная слобода» открыт на месте, где в дореволюционное время располагалась кузнечная мастерская. Его коллекция насчитывает около 8000 экспонатов и погружает посетителя мир русского кузнечного ремесла.

Картинная галерея «Дом Озерова»

Галерея располагается в здании, которое представляет собой уникальный памятник «купеческого» классицизма конца XVIII века. Миссия музея — знакомство посетителей с живописью и графикой коломенских художников.

Памятник Кириллу и Мефодию

В 2007 году на территории Коломенского кремля был торжественно открыт памятник, запечатлевший в бронзе образы двух отцов русского алфавита — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Музей органической культуры

Здание музея — памятник деревянного зодчества начала XIX века. Основная его экспозиция посвящена малоизвестному направлению русского авангарда XX века — органическому искусству.

Памятник Дмитрию Донскому

Памятник Дмитрию Донскому у Коломенского кремля был открыт в 2007 году. В скульптурной композиции князь запечатлен во время сбора объединенного русского войска перед походом навстречу Мамаевой рати.

Вокзал Коломны

Первую коломенскую железнодорожную станцию построили в трех верстах от самой Коломны. Позднее в черте города открыли новый полустанок. В 1897 году станции получили современные названия: Голутвин и Коломна.

Вокзал Сергиева Посада. Детище семьи Мамонтовых

Сергиев Посад издревле был местом паломничества. Открытая в 1862 году железная дорога только усилила приток верующих. В том же году открыли деревянный вокзал, богато украшенный резьбой.

Троице-Сергиева лавра. Каменная летопись русской истории

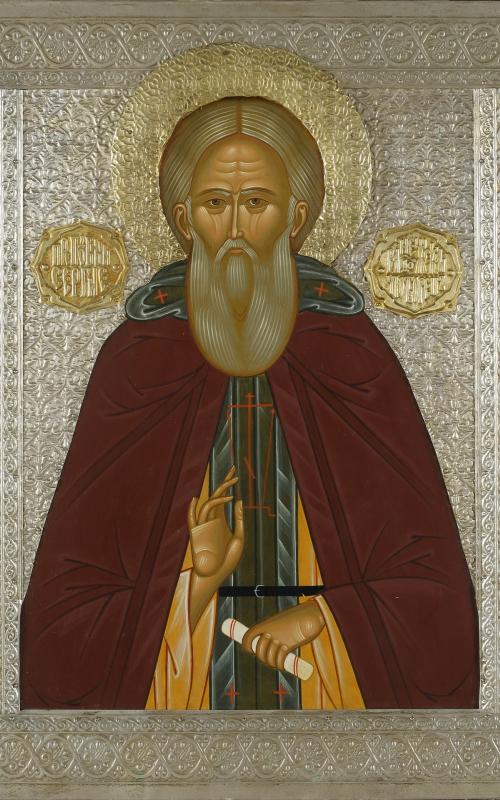

Основанный в XIV веке Троицкий монастырь — самая почитаемая обитель — был закрыт лишь единожды, в 1920 году. Здесь покоятся мощи святого Сергия, собрано множество святынь, включая икону Рублева «Троица».

Стены и башни Троице-Сергиевой лавры. Воистину как за каменной стеной

Каменные стены вокруг Троице-Сергиевой лавры возвели в 1550-е годы, в период расширения границ государства. Их общая продолжительность составляет 1120 метров, высота — до 15 метров, а ширина — до 7 метров.

Царские чертоги и Трапезная палата с церковью преподобного Сергия Радонежского

В Трапезной палате послушники Троицкого монастыря принимали пищу. Это самое большое по площади помещение своего времени, выстроенное без использования столпов. Внутреннее убранство сохранилось до наших дней.

Радонеж. Городок, где прошло детство отрока Варфоломея

Радонеж — одно из древнейших поселений на этой земле. В XVIII веке он вновь обрел самостоятельность в качестве сельского поселения. Здесь провел детство Варфоломей, будущий преподобный Сергий.

Музейный комплекс «Конный двор». Бывшие монастырские конюшни

У стен Троицкой лавры расположился конный двор, больше похожий на замок. Его построили в 1790 году. Сегодня в его помещениях размещаются выставки, посвященные древнейшему прошлому города и района.

Подольный монастырь. Исчезнувшая обитель

Подольный монастырь упоминался еще в XVI веке. Во время осады Троице-Сергиева монастыря в 1608–1610 годах он стал местом сражений и был практически разрушен. От него сохранилась церковь Параскевы Пятницы.

Келарский пруд. Мельничный, рыболовный, прогулочный

Келарский пруд устроен в 1552 году по приказу монастырского келаря для хозяйственных нужд. В XIX веке его облагородили и устроили лодочную станцию. Сегодня это излюбленное место для прогулок и рыбалки.

Троицкий собор. Родина иконы Андрея Рублева «Троица»

Троицкий собор построен в 1423 году. Внутреннюю отделку храма и письмо иконостаса поручили художникам Андрею Рублеву и Даниилу Черному. Здесь проходит обряд пострижения в монахи послушников монастыря.

Духовская церковь. «Храм под звоном»

Духовская церковь построена в 1470-х годах. На протяжении первых веков существования ее стены оставались чистыми и были расписаны в 1655 году по указу патриарха Никона. Церковь действует и в наши дни.

Успенский собор. Величественный храм, построенный по личному указу Ивана Грозного

Успенский собор построен в середине XVI века по указу Ивана Грозного, который лично присутствовал при его закладке. Собор и сегодня поражает своей монументальностью, его стены хранят мощи святого Иннокентия.

Колокольня. «Звуком радостным и томным стонут сорок колоколов»

К концу XVIII века на территории Троицкой лавры построили самую высокую колокольню, которую украсили уникальными часами-курантами тульского мастера. Сейчас на 88-метровой постройке расположены 33 колокола.

Спасо-Вифанский мужской монастырь. Обитель во славу библейского чуда

Спасо-Вифанский монастырь в Сергиевом Посаде построен в честь воскрешения Лазаря в 1783 году. В XIX веке там появились крепостные стены и величественные храмы.

Музей-усадьба «Абрамцево». Гостеприимная пристань гениев русской культуры

История Абрамцево началась в XVI веке, когда земли получили статус поместных. Здесь подолгу жили и работали известные художники, архитекторы, музыканты, актеры. Среди них: Гоголь, Тургенев, Тютчев, и другие.

Городское мужское училище (ныне — музей игрушки имени Н. Д. Бартрама)

Мужское училище в Сергиевом Посаде построили на рубеже XIX–XX веков на вершине горы Волкуши над Келарским прудом. В 1980-е годы его передали под музей редких игрушек коллекции искусствоведа Николая Бартрама.

Покровский Хотьков монастырь. Место упокоения родителей Сергия Радонежского

Покровский монастырь древнее Троице-Сергиевой лавры, о его существовании известно с начала XIV века. Его главная святыня — мощи преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского.

Красногорские торговые ряды. Оживленная торговля шестой век подряд

Под стенами Троицкой обители торговлю вели с XV века. В XIX веке рынок на Красногорской площади разросся до невероятных масштабов. В 1815 году торговое сообщество построило торговые ряды с галереей.

Трикотажная фабрика имени Розы Люксембург

История трикотажной фабрики в Сергиевом Посаде началась в 1928 году: безработную молодежь стали обучать вязанию чулков. Уже через два года открыли фабрику, которая сто лет снабжала страну трикотажем.

Усыпальница Годуновых. Последний приют несчастливых отпрысков боярского рода

В Троицкой лавре находится усыпальница боярского рода Годуновых. В результате дворцовых интриг и борьбы за престол останки семьи несколько раз перезахороняли, а гробницу у Успенского монастыря разграбили.

Гремячий Ключ. Вкусная и целебная вода

О Гремячем Ключе есть легенда. Она гласит, что источник возник по молитве преподобного Сергия, когда он вместе с учеником покинул Троицкий монастырь, оставив его своему брату Стефану, чтобы с ним не ссориться.

Железнодорожная больница, сохранившаяся лишь в воспоминаниях

В XIX веке после прокладки железной дороги в Сергиевом Посаде построили железнодорожную больницу. Ее облик сочетал в себе черты классицизма и деревянного провинциального модерна. В 1990-е больницу закрыли.

Корбуха: утраченная загородная усадьба митрополита Московского Платона

Корбуха — живописная земля с садами и прудами, которую любили посещать царские особы. Здесь митрополит Платон построил дом с большой двухсветной залой и хорами, ныне утраченный.

Ступинский историко-краеведческий музей

Ступинский краеведческий музей открылся в 1991 году в здании перед площадью Металлургов. В шести разделах экспозиции представлены экспонаты, с разных сторон раскрывающие историю города.

Галерея «Ника»

Галерею «Ника» открыл заслуженный работник культуры Николай Авдеев, который задумывал ее как «культурное пространство». Здесь можно встретить работы, посвященные природе, жителям и культуре Подмосковья.

Гефсиманский Черниговский скит. Кельи в подземелье

Черниговский Скит организовали в XIX веке по древним уставам. Образцом служили простота и смирение времен преподобного Сергия, молитва не прерывалась ни на минуту. Особенностью стала практика пещерного жития.

Музей-усадьба Лопасня-Зачатьевское

Живописный комплекс XVIII века сложился при елизаветинском фаворите, потомке первых владельцев — дворян Васильчиковых. Усадьба тесно связана с именами великих родов: Ланских, Пушкиных и Гончаровых.

Зачатьевская церковь

Церковь была построена в 1689–1694 годах на манер московского посадского зодчества конца XVII века. Согласно преданию царский стольник Савва Василькович возвел ее в благодарность за рождение дочери.

Парк культуры и отдыха города Чехова

Живописный парк, признанный памятником садово-паркового искусства XVIII–XIX веков появился в 1770-х годах. Несмотря на реконструкцию здесь сохранились беседки тех лет, а также семь каскадных прудов.

Усадьба Садки с церковью Иоанна Предтечи

Усадьба XVII века, а также каменная церковь 1771 года появились в память о трагически скончавшемся Петре Еропкине, главном архитекторе Комиссии о Санкт-Петербургском строении.

Чеховский городской театр

В 1917 году лопасненская молодежь организовала народный театр, на базе которого вырос Чеховский городской театр. Здесь часто выступали артисты МХАТа, а также некоторое время им руководил Иван Пельтцер.

Музей писем А. П. Чехова

Музей писем открылся в 1987 году на месте первого почтового отделения, появившегося благодаря Антону Чехову в селе Лопасня. Сейчас здесь размещены экспозиции с воссозданной исторической обстановкой XIX века.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

Музей-заповедник «Мелихово» неразрывно связан с именем Антона Чехова. Здесь он написал более 40 своих произведений. Историческая обстановка вместе с чеховскими реликвиями были воссозданы в 1950-х годах.

Земская мелиховская школа (мемориальная чеховская школа)

Благодаря Антону Чехову в селе Лопасня было построено несколько школ, сохранившихся до наших дней. В одной из них, Мелиховской школе 1899 года постройки, воссозданы экспозиции тех лет.

Музей памяти Лопасненского края (Музей памяти 1941–1945 годов)

Музей памяти открылся в городе осенью 1993 года. В создании фондов приняли участие местные ветераны и краеведы. Помимо экспозиции, посвященной войне, здесь размещено множество материалов по истории края.

Музей крестьянского быта (Центр по возрождению традиционной народной культуры)

Идея создать музей крестьянского быта появилась в 1990-х годах. Расположенные в купеческом особняке XIX века экспонаты связаны с бытом и ремеслами крестьян, также здесь хранятся древние археологические находки.

Дворец спорта «Олимпийский» в г. Чехов

В Дворце спорта «Олимпийский», созданном в 2003 году, часто проводятся международные турниры. Благодаря уникальной планировке, в здании возможно проводить не только водные, но и другие виды соревнований.

Ледовый дворец (Ледовый хоккейный центр) «Витязь»

Ледовый дворец «Витязь» появился в городе в 2004 году. И хотя изначальная цель постройки заключалась в проведении хоккейных матчей, здесь часто проводятся программы для обычных посетителей.

Парк «Березовая роща»

Излюбленное место отдыха всех жителей города Чехов — парк «Березовая роща» — появился в городе в 2019 году. Территорию облагородили благодаря общественному голосованию.

Усадьба Молоди

Усадьба Молоди, образованная в XVIII веке, была домом для многих великих личностей. Сейчас от живописной постройки остались только руины, а также Воскресенский храм, возведенный при первом владельце.

Парк приключений «Дикие белки»

Парк приключений «Дикие белки» появился в 2015 году. Помимо развлекательных площадок для всей семьи здесь есть агропросветительский комплекс с собственной фермой, а также Музей отечественной легкой атлетики.

Железнодорожная станция Чехова

Железнодорожная станция в селе Лопасня, ныне город Чехов, появилась в 1865 году. Во многом своим благоустройством станция обязана Антону Чехову и его переезду в усадьбу Мелихово.

Музей Ступинской металлургической компании

Городская история Ступино началась с металлургической компании в 1930-х годы. Музей открылся в 1967 году, в нем собраны экспонаты связанные с основанием комбината и города, с историей предприятия в годы ВОВ.

Царская башня

Царскую башню построили в 1990-х годах по проекту Алексея Викторовича Щусева. Сейчас там проходят выставки и творческие мероприятия.

Белорусский вокзал

Белорусский вокзал — ключевой железнодорожный узел для электричек и поездов дальнего следования, в том числе международных. Он сыграл важную роль в двух мировых войнах, став местом, откуда солдаты отправлялись на фронт.

Восточный вокзал

Современный и небольшой вокзал столицы. У него всего две платформы и три пути, однако ежедневно через него проходят около пятидесяти пар поездов.

Казанский вокзал

Один из первых московских железнодорожных узлов. Над обликом и убранством здания работали лучшие художники начала XX века.

Киевский вокзал

Один из самых величественных в столице. Построенный в стиле неоклассицизма в начале ХХ века, он составляет архитектурный ансамбль с находящимся рядом Бородинским мостом.

Курский вокзал

До недавнего времени Курский вокзал был одной из самых оживленных станций Курского и Горьковского направлений. Каждая реконструкция здания вокзала меняла его облик под стать эпохе.

Савёловский вокзал

Здание вокзала появилось на карте Москвы в 1902 году. А железная дорога до села Савёлово была запущена двумя годами ранее.

Павелецкий вокзал

Был построен в Москве к 1900 году. Свое название он получил от села Павелец Рязанской губернии.

Торговые ряды

Знаменитые бойкой торговлей и «башмашными» ярмарками, торговые ряды на площади Талдома известны с 1842 г. Двухэтажный кирпичный “гостиный двор” и мостовую отстроили после пожара в 1910 г., поныне они успешно служат торговым центром города.

Церковь Михаила Архангела

Пятиглавая церковь Михаила Архангела также именуется горожанами как Архангельская церковь. Построена в русско-византийском стиле: монументальная колокольня венчает её нарядный облик.

Была освящена в 1808 г., восстановлена в 2000 г.

Историческая справка о железнодорожном вокзале

Железнодорожный вокзал - кирпичное здание постройки 1993 г.

Талдом - последняя станция Московской железной дороги, которая строилась при поддержке предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова.

Открыта в 1901 г.

Церковь Преображения Господня

Масштабная каменная церковь с трехъярусной колокольней и световой ротондой в стиле позднего классицизма построена в с. Квашёнки в 1836 г. на пожертвования. Имеет два придела – в честь Владимирской иконы Божией Матери и Николая Чудотворца.

Александро-Невский женский монастырь

Пятиглавый храм возведен купцом Иваном Бачуриным в честь спасения Александра III и его семьи во время крушения императорского поезда в 1888 г. В действующем монастыре находится знаменитая икона Божией Матери «Утоли Моя Печали».

Историко-литературный музей

Каменный особняк в стиле модерн возведен по заказу талдомского благотворителя Д.И. Волкова. Краеведческий кружок был основан в 1918 г. и положил начало созданию историко-литературного музея.

В нём также хранятся личные вещи М.М. Пришвина.

Музей-усадьба Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина

Современное кубическое здание музея возникло на месте родового имения родителей М.Е. Салтыкова-Щедрина в деревне Спас-Угол, на “углу” сразу трех губерний. Здесь прошло детство писателя, именно этот быт описан в романе «Пошехонская старина».

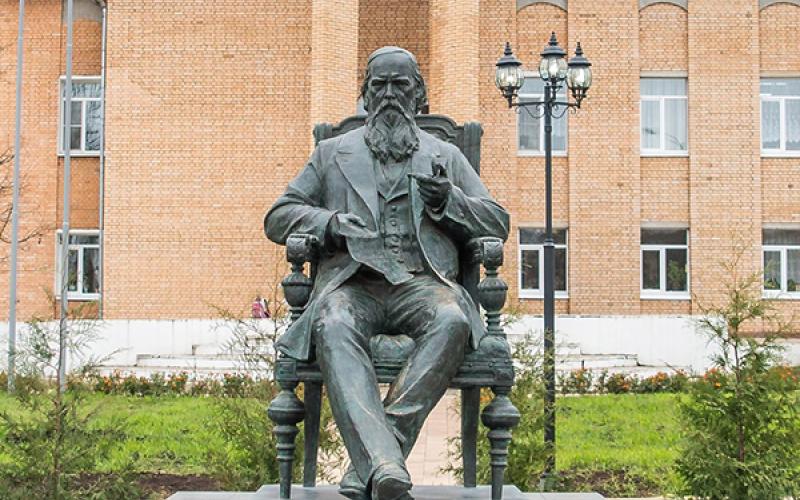

Памятник Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину

Важный культурный объект Талдома, бронзовый памятник М.Е. Салтыкову-Щедрину установлен в 2016 г. на исторической родине писателя. Сейчас это один из любимых скверов талдомчан, он расположен рядом с красивым старокупеческим особняком.

Музей-усадьба Сергея Антоновича Клычкова

Нарядный двухэтажный дом с мансардой в деревне Дубровки построил отец С.А.Клычкова, башмачник-старообрядец Антон Клычков, здесь прошло детство будущего поэта. Музей открыл экспозицию в 1992 г., здесь проводятся литературные фестивали.

Памятник Сергею Антоновичу Клычкову

Памятник русскому поэту, лирику “избяного края” Сергею Клычкову, воздвигнут в 2001 г. у здания детской библиотеки. Скульптура запечатлела поэта сидящим в тяжком раздумье, отразив его трагическую судьбу в период репрессий.

Дом купца Николая Федоровича Киселёва

Дом Н.Ф.Киселёва, благотворителя и коммерсанта, оригинальный кирпичный особняк в неорусском стиле с причудливой аркой - заметное здание Талдома. Прежде в нём был ресторан, склад, жилые комнаты, с 1986 г. здесь размещена детская библиотека.

Бывшее пожарное депо

С XIX в. в здании талдомского пожарного депо с высокой каланчой размещалась команда пожарных «Красный петух», которую содержали купцы. После реставрации 2014 г. здесь находчиво расположился отдел ЗАГС, и колокол сообщает городу хорошие вести.

Железнодорожная станция Пушкино

Железнодорожная станция связала Москву и село Пушкино в 1862 году. Вскоре здесь возник посёлок для дачников - "летняя культурная столица", а затем город. Кирпичное здание вокзала с арочными окнами сохранило первозданную асимметричную форму.

Церковь Николая Чудотворца, построенная в селе Пушкино по благословлению патриарха

Белоснежная узорчатая Никольская церковь с пятью голубыми куполами возвышается на берегу реки Уча. Освящена в 1694 г., благодаря перестройкам обрела колокольню и два придела. Восстановлена после разграбления в годы войны, ныне действует.

Церковь Иконы Божией Матери «Смоленская», построенная в усадьбе Софрино

Однокупольная церковь на берегу реки Талицы построена в конце XVII в. в стиле московского барокко: восьмерики из красного кирпича водружены пирамидкой и украшены белокаменной резьбой. Охраняется государством как объект культурного наследия.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме, первый железобетонный храм в России

Выстроена в честь 300-летия царствования дома Романовых. Это первый храм новой архитектурной традиции: железобетонная конструкция в неорусском стиле включает элементы модерна. Строительство завершено в 1916 г., судьба церкви также трагична.

Центральный парк культуры и отдыха, где расположен Летний театр — один из символов города

С конца XIX в. дачники использовали парк для прогулок, вскоре он стал центром светской и культурной жизни посёлка. Особо полюбилась публике эстрада Летнего театра, где выступали знаменитости. Сейчас это Центральный парк города Пушкино.

Контора лесоторговца Шарикова, будущего настоятеля Боголюбского храма

Необычное здание с резным крыльцом построено в 1872 г. около станции. Одна часть в нём была каменная, а другая - деревянная. Пушкинский купец и меценат Михаил Семенович Шариков разместил здесь контору по торговле лесом. Ожидает реставрации.

Дача Струковых, где два года жил Константин Паустовский

Классическая подмосковная дачная усадьба в лесу, просторный двухэтажный бревенчатый дом с резными наличниками в стиле русского народного зодчества. Здесь царил дух творчества, гостили известные люди, создавались литературные произведения.

Дача Рабенек-Михайловых — образец архитектуры модерна

Особняк в стиле модерн построен прусским фабрикантом Рабенеком во второй половине 19-го века. Его отличает затейливая форма и обилие деталей: все фасады и окна в нём - разные.

Дача Мамонтова, которая дала имя микрорайону Мамонтовка

Дача представителя династии известных русских меценатов - масштабная деревянная усадьба в неорусском стиле с элементами народного резного декора. Как и железная дорога, создана с купеческим размахом. Здесь гостили знаменитости и классики.

Дача Леоновых в Клязьме, оформленная в древнерусском стиле

Деревянная дача выстроена в начале XX в. Сочетает модерн с элементами неорусского стиля, идея здания соотносится с традицией дохристианского зодчества: “крыша -бочка” и четыре входа по сторонам света были призваны охранять дом от злых сил.

Пушкинский краеведческий музей, где есть комната-мастерская создателя эмблемы «Серп и Молот»

В коллекции музея - произведения искусства, личные вещи деятелей культуры и фабрикантов, реконструкции интерьеров, исторические и археологические экспонаты. После реставрации здесь будут вновь проходить театральные и музыкальные вечера.

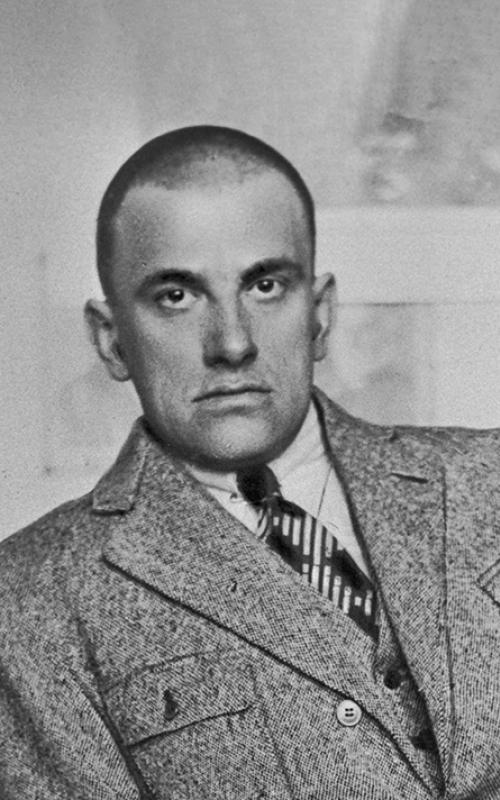

Дача Маяковского — необычный музей поэта

Дача-музей отражает атмосферу, в которой жил и творил великий поэт. Футуристическое арт-пространство было восстановлено после пожара: плакатный стиль, эффектные инсталляции и сцена живо передают масштаб личности и силу таланта Маяковского.

«Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

Старинное имение включает комплекс деревянных построек классической дворянской усадьбы с аллеями вековых деревьев и каскадными прудами. Дом хранит наследие великого русского поэта Ф.И. Тютчева, здесь гостили Н.В. Гоголь и С.Т. Аксаков.

Усадьба Любимовка в Тарасовке — родовое гнездо Константина Станиславского

Усадьба в стиле классицизма была заложена в 1870-е годы и кроме хозяйского дома включала церковь, парк и флигель для любительского театра. Здесь родился и прошел творческое становление будущий театральный реформатор К.С. Станиславский.

Усадьба Талицы, построенная купцами Аигиными

Расцвет обширной усадьбы заводовладельцев Аигиных пришелся на годы перед первой мировой войной. Основательный двухэтажный дом из кирпича с белокаменными наличниками отличало богатое внутреннее убранство: лепнина, мозаика, паркет.

Дендропарк ВНИИЛМ — уникальный природный объект

Единый комплекс дендропарка открыт в 1956 г. Его главное назначение, селекция и сохранение видов деревьев, сочетается с красивым ландшафтным решением - прогулками на свежем воздухе наслаждаются горожане и туристы. Вход в парк свободный.

Учинское водохранилище, обеспечивающее Москву водой

Самый крупный водный резервуар в системе канала имени Москвы образован при строительстве Акуловского гидроузла на реке Уче в 1937 г. Волжская вода обеспечивает нужды столицы. Водохранилище ограничено плотинами и не является судоходным.

Акуловский гидроузел — памятник промышленной архитектуры 1930 г.

Комплекс гидротехнических сооружений в системе канала имени Москвы был построен в 1930-х годах силами заключённых ГУЛАГа. В его составе две земляные плотины и две ГЭС. Стиль зданий, советский классицизм, также называют “сталинским ампиром”.

Историческая справка о городской железнодорожной станции и вокзале Станция Ногинск

К Ногинску идет железнодорожная ветка от Горьковской железной дороги. Строительство рельсового пути от Москвы до Нижнего Новгорода началось в 1857 году.

Производственный комплекс бывшей Богородско-Глуховской мануфактуры

Часть современного Ногинска на левом берегу Клязьмы — бывшее село Глухово, расположенная здесь Богородско-Глуховская мануфактура была фактически градообразующим предприятием.

Дом-музей Арсения Морозова

Одноэтажное здание с мезонином в стиле позднего московского модерна имеет асимметричную планировку. Раньше это был дом местного предпринимателя Морозова, а с 2017 года здесь устроен музей.

«Новые дома», дом № 1

В Ногинске сохранились казармы Богородско-Глуховской мануфактуры, где можно увидеть, как жили рабочие в начале ХХ века. Общежития были оборудованы центральным отоплением, водопроводом и канализацией.

Фабричное училище (ныне школа № 10)

Училище появилось в 1908 году, его построили для детей рабочих. В здании сохранились элементы декора: широкая парадная лестница с красивыми и изысканными ограждениями, а также нарядный вестибюль.

Женская гимназия (ныне школа № 2 им. В.Г. Короленко)

Одно из самых красивых зданий Ногинска было построено специально для детского учебного учреждения. Здесь были продуманы все детали: от широких подоконников до «хороших для беготни школьников» коридоров.

Собор Богоявления Господня

Храм с 20-тонным колоколом ведет свою историю с 1767 года, когда в ямском селе Рогожа на месте деревянной Никольской церкви было построено каменное здание с приделом во имя Николая Чудотворца.

Церковь Тихвинской Иконы Божией Матери

Кладбищенский храм, ставший одной из архитектурных доминант города. В советские годы здание использовалось для бытовых нужд. В 2008 году храм был вновь освящен и открыт для прихожан.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Церковь сейчас находится на окраине Ногинска, а в прежние времена она была храмом села Успенского.

Николо-Берлюковская пустынь

В 20 километрах от Ногинска находится один из знаменитых монастырей Подмосковья. Он ведет свою историю с XVII века, хотя предания возводят его истоки к более древним временам.

Ногинский музейно-выставочный центр

Городской музей в Ногинске считается результатом золотого десятилетия советского краеведения. Он сформировался на базе Богородского краеведческого института имени М.В. Ломоносова.

Памятник Екатерине II

Постамент установлен в честь великой императрицы, которая переименовала ямское село Рогожа в город Богородск. Памятник украшен бронзовыми барельефами в память о выдающихся деятелях города.

Московский областной театр драмы и комедии

В самом центре Ногинска до революции большой популярностью пользовался синематограф «Колизей». Это было место культурной жизни города. С 1930-х в здании расположился городской театр.

Историческая справка о железнодорожной станции

Новоиерусалимский монастырь и его паломники способствовали открытию здесь железнодорожной станции, что стало толчком в развитии города. А налаженное сообщение с Москвой быстро привлекло сюда новых жителей.

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь

Строительство обители началось благодаря Патриарху Никону, он пожелал основать здесь резиденцию патриархов. Комплекс отражает сущность Святой Земли, а с высоты повторяет силуэт гроба Господня в Иерусалиме.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Открытие музея способствовало сохранению имущества монастыря после закрытия обители. Позже «Новый Иерусалим» получил другое здание и сегодня содержит крупнейшую коллекцию русской иконописи.

Ленино-Снегиревский военно-исторический музей

В 1941 году на Волоколамском шоссе близ поселка Снегири было остановлено наступление немецких войск на Москву. Музей создан здесь местными жителями в память об этом событии.

Истринский драматический театр

Один из старейших театров Подмосковья. Историческое лаконичное здание в эклектичном стиле расположено вблизи Новоиерусалимского монастыря. Сегодня это профессиональный театр с широким репертуаром.

Борисоглебский Аносин женский монастырь

Светская княгиня, тетя известного поэта Ф. И. Тютчева, основала женский монастырь и стала первой его настоятельницей. Аносин монастырь известен строгим уставом и в народе получил название Девичья пустынь.

Храм Благовещения в Павловской Слободе

В церкви Благовещения в разное время бывали цари Алексей Михайлович и Федор Алексеевич. Во время стрелецкого бунта здесь укрывались царевна Софья, молодой государь Иван и будущий император Петр.

Истринское водохранилище

Живописные окрестные леса и Истринское водохранилище — одно из мест притяжения для жителей Москвы и области. Сегодня на берегах водоема существует полноценная инфраструктура, каждый может выбрать вид отдыха по душе.

Церковь Рождества Христова в Юркине

Один из древнейших памятников зодчества Московской области, сочетает в своей архитектуре итальянское Возрождение и Московскую Русь.

Усадьба Покровское-Рубцово

В разное время усадьбой Покровское-Рубцово владели представители известных фамилий. В семье меценатов Морозовых, когда имение попало в их владение, подолгу гостили А. П. Чехов с супругой и известные русские художники.

Испытательный полигон ВНИЦ ВЭИ («Башни Теслы»)

Полигон неформально называют «Башни Теслы». Он привлекает внимание своим внешним видом, отсылая к эстетике стимпанка и футуристичных образов.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Подольске

Открытие станции Московско-Курской железной дороги в Подольске в 1866 году и последующие усовершенствования железнодорожной инфраструктуры способствовали социально-экономическому и культурному развитию города. Железная дорога стала важным транспортны

Воскресенская церковь

Храм Воскресения Христова в Подольске — первая каменная постройка города, в своём облике сочетающая традиции русского зодчества XVII века и черты западноевропейской архитектуры эпохи барокко.

Троицкий кафедральный собор

Подольский кафедральный собор во имя Святой Живоначальной Троицы, построенный в первой трети XIX века по проекту архитектора Осипа Бове в стиле позднего классицизма, является архитектурной жемчужиной города.

Усадьба «Ивановское»

Усадьба «Ивановское», появившаяся на рубеже XVIII и XIX веков, является выдающимся примером архитектуры эпохи классицизма, включающем дворцовый комплекс и пейзажный парк.

Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» (дом Морозовых). Дом-музей В. И. Ленина (дом В. П. Кедровой)

Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» — это комплекс, включающий археологические памятники и образцы деревянного зодчества конца XIX — начала XX веков.

Подольский краеведческий музей

Подольский краеведческий музей, основанный 11 июня 1971 года, изначально располагался в бывшем приходском доме рядом с Троицким собором. В формировании музейного фонда активное участие принимали многие жители города.

Ансамбль присутственных мест

Ансамбль присутственных мест на Советской площади в Подольске — это прекрасный образец типовых проектов XIX века, построенный в стиле позднего классицизма. Он включал административный корпус, тюремный замок и флигели.

Комплекс зданий завода «Зингер»

В начале XX века американская компания «Зингер» построила в Подольске механический завод, наладивший выпуск швейных машин. Появление крупного производства послужило импульсом развитию города, закрепив за Подольском статус важного промышленного центра

Подольское реальное училище

Здание Подольского реального училища — выдающийся архитектурный памятник, построенный в 1912 году в стиле модерн талантливым архитектором Василием Александровичем Степановым, приехавшим в Подольск по приглашению компании «Зингер».

Комплекс зданий земской больницы

Развитие здравоохранения в Подольском крае связано с земской реформой 1864 года, благодаря которой в районе появились новые медицинские учреждения, такие как земская больница. Со временем она расширялась и модернизировалась.

Памятник-обелиск гренадерам Милорадовича (Соборная площадь)

В октябре 1912 года на Соборной площади Подольска был торжественно открыт памятник-обелиск в честь гренадеров Михаила Андреевича Милорадовича, одержавших победу над французами в битве у Винькова в 1812 году.

Памятник подольским курсантам (сквер Подольских Курсантов)

Мемориал, открытый 7 мая 1975 года, посвящён курсантам подольских военных училищ, которые в 1941 году проявили необыкновенную отвагу. В самый тяжёлый период Московской битвы командиры и молодые курсанты совершили беспрецедентный подвиг.

Усадьба «Дубровицы». Знаменская церковь.

Усадьба Дубровицы, основанная в XVII веке и связанная с княжеским родом Голицыных, известна своим великолепным каменным храмом, напоминающим произведения южно-германского барокко.

Усадьба «Поливаново». Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы

Усадьба Поливаново, основанная в XVII веке и находящаяся на левом берегу реки Пахры, включает в себя Благовещенскую церковь и главный дом, построенный в стиле зрелого классицизма, автором которого предположительно являлся выдающийся зодчий Баженов.

Усадьба «Воробьево». Церковь Сошествия Святого Духа

Усадьба Воробьёво, расположенная на холмистом возвышении правого берега реки Рожайки, была основана в XVIII веке и принадлежала семействам Татищевых и Вяземских.

Церковь Илии Пророка

Церковь Ильи Пророка в деревне Лемешово ведёт свою историю от деревянного храма, построенного в первой трети XVII века. После закрытия в 1940 году и долгого забвения, здание было восстановлено и освящено в 2003 году.

Историческая справка о железнодорожной станции Крюково в городе Зеленограде

Станция Крюково в Зеленограде, основанная до появления города, сыграла ключевую роль в его развитии, обеспечивая важные железнодорожные коммуникации. В прошлом она была одной из первых на Николаевской железной дороге.

Мемориальный комплекс «Штыки» (памятник «Защитникам Москвы»)

Мемориальный комплекс на 40-м километре Ленинградского шоссе в Зеленограде увековечивает подвиг советских солдат, защищавших Москву в декабре 1941 года, и включает братские могилы, Холм Славы и обелиск в виде штыков.

Памятник на братской могиле советских воинов у станции Крюково

В декабре 1941 года в районе станции Крюково развернулись ожесточённые бои между Красной армией и немецкими войсками, угрожавшими захватить Москву. В результате успешного контрнаступления советские войска освободили Крюково.

Памятный комплекс «Командно-наблюдательный пункт 354-й стрелковой дивизии»

В декабре 1941 года 354-я стрелковая дивизия под командованием полковника Дмитрия Алексеева сыграла ключевую роль в обороне Москвы, остановив немецкие войска, которые двигались по Ленинградскому шоссе.

Храм Николая Мирликийского в Зеленограде

Никольская церковь в Зеленограде, построенная в 1802 году на месте усадьбы Долгоруковых, является старейшим сохранившимся сооружением в этом районе. После закрытия здания в советский период храм был восстановлен и освящён в 1988 году.

Архитектурный комплекс площади Юности

Проектирование Зеленограда позволило архитекторам создать гармоничный ансамбль площади Юности, ставший важной частью нового города. Площадь включает торговый центр с рестораном «Русский лес», и спортивный центр на месте бывшего кинотеатра «Электрон».

Корпус 360 (Дом «Флейта»)

Корпус № 360, известный как «Флейта», — это девятиэтажное жилое здание в Зеленограде, построенное в 1967–1969 годах по индивидуальному проекту архитекторов И. Покровского, Ф. Новикова и Г. Саевича.

Городской лесопарк

Зеленоград был задуман с акцентом на сохранение зелёных пространств, что отражается в большом количестве парков, лесопарков и рекреационных зон, занимающих треть территории города.

Дендропарк

Дендропарк Зеленограда — важная часть городского природного богатства, включающая более 70 видов деревьев и кустарников. Созданный Марком Афанасьевичем Троханом, специалистом в области садоводства, парк содержит разнообразные деревья и кустарники.

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ)

Московский институт электронной техники, созданный в 1965 году, стал ключевым в СССР учебным заведением в области микроэлектроники. С момента открытия институт стал важным образовательным центром.

Историческая справка о железнодорожной станции Железнодорожная в городе Железнодорожном

Станция Обираловка открыта в 1861 году. Пассажиропоток первых лет составлял около 9 тысяч человек в год. Переименована в 1939 году в станцию Железнодорожная. Сегодня станция на реконструкции, здесь строится крупнейший в Подмосковье конкорс.

Церковь Преображения Господня

Первые упоминания о церкви относятся к 1623 и 1665 годам. Дважды церковь строили из дерева, третье здание, существующее в наше время, выполнено из камня. В советское время была закрыта. Сейчас храм действующий, при нём работает воскресная школа.

Усадьба Соколово-Кучино

Построена в 1830–40-е годы по необычному проекту с оранжереями, цветниками и фонтанами. В 1879 году прежний дом снесли и вместо него построили другой по стандартному проекту. Сегодня здесь находится московский Гидрометеорологический колледж.

Усадьба Троицкое-Кайнарджи

Усадьба построена в 1775 году. Принадлежала графу П. А. Румянцеву. На сегодняшний день главное здание усадьбы не сохранилось. До нас дошёл только храмовый комплекс на территории усадьбы.

Дом-музей Андрея Белого

Поэт и писатель серебряного века Андрей Белый жил в Кучине в период с 1925 по 1931 год. Здесь он написал некоторые свои произведения.

Краеведческий музей города Железнодорожного

Музей начал свою работу в августе 1970 года. Сейчас его фонды насчитывают более 3,5 тысячи экспонатов.

Астрономическая школа «Вега»

Необычное развитие получил обычный астрономический кружок для школьников при Доме пионеров. Он превратился в астрономическую школу с собственной обсерваторией.

Историческая справка о железнодорожной станции Большая Волга в городе Дубне

Железнодорожная линия, соединяющая Москву и Дубну, появилась в 1934 году в связи со строительством канала Москва — Волга и Иваньковской ГЭС. Сегодня в городе работают два вокзала — Дубна и Большая Волга.

Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы

Древнейшее каменное здание в Дубне, построенное в 1824–1827 годах в стиле ампир по проекту швейцарского архитектора Доменико Жилярди. После закрытия и разрушения храма в наши дни его здание возвращено Русской православной церкви.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Мытищи

Станция Мытищи, расположенная на Ярославском направлении Московской железной дороги, имеет долгую историю, начавшуюся в 1862 году с открытия первой частной железной дороги, соединявшей Москву и Сергиев Посад.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Тайнинском

Село Тайнинское, сегодня — часть Мытищ, ведёт свою историю с XV века. В нём состоялась встреча Лжедмитрия I с царицей Марией Нагой. В XVII веке здесь находился путевой дворец.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Иоанно-Предтеченская церковь — часть Дубненско-Талдомского благочиния Сергиево-Посадской епархии. Особо ценной святыней в храме является старинная икона Пресвятой Богородицы «Живоносный источник».

Храм Смоленской иконы Божией Матери

Деревянный храм Смоленской иконы Божией Матери, разрушенный в 1940-х годах, был восстановлен в 1997 году. Воссозданный в традициях русской деревянной архитектуры, храм сегодня включает гимназию, воскресную школу, библиотеку и иконописную школу.

Мемориальная колонна «Создателям города Дубны»

В 2012 году на площади Мира в Дубне была установлена мемориальная колонна, посвящённая основателям города. В комплексе представлены имена 42 почётных граждан, которые внесли большой вклад в развитие Дубны и страны в целом.

Памятник В. И. Ленину

Памятник В. И. Ленину, установленный у входа в канал имени Москвы, — второй по высоте монумент, посвящённый вождю мирового пролетариата. Это 25-метровая скульптура из гранита, ставшая одной из главных достопримечательностей города.

Храм во имя Владимирской иконы Божией Матери

История храма восходит к началу XVIII века. Построенный в стиле московского барокко, он неоднократно реконструировался, а в годы Великой Отечественной войны лишился колокольни. В советское время храм несколько раз закрывался.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено-Суворово

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Рождественно, одна из старейших на территории Мытищ, была построена в XVII веке князем Фёдором Барятинским на месте деревянного храма.

Водонапорная башня Мытищинского вагоностроительного завода

Мытищинский вагоностроительный завод, основанный в 1897 году, был одним из ведущих производителей транспортного машиностроения. Его исторический архитектурный комплекс, включавший водонапорную башню в неоготическом стиле, сохранился лишь частично.

Фабрика искусственного шёлка «Вискоза»

В начале XX века в Мытищах открылось одно из предприятий англо-бельгийского акционерного общества «Вискоза», первым директором которого был британский химик Чарльз Фредерик Кросс.

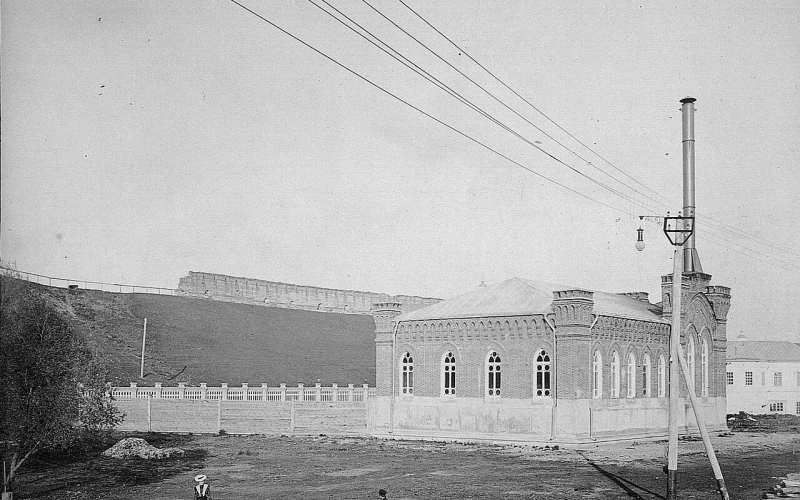

Комплекс зданий Мытищинской насосной станции — части Мытищенского водопровода — в парке Лосиный Остров

В 1890–1893 годах был построен новый Мытищинский водопровод, заменивший устаревший. Современная насосная станция в парке Лосиный Остров сохранилась до наших дней.

Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Фёдорова

Завод основан в середине 1930-х годов и стал ключевым предприятием в области производства авиационной и ракетной техники, включая бомбардировщики, крылатые ракеты и участие в космической программе.

Музей истории и техники ОИЯИ

Музей истории и техники ОИЯИ — культурный и образовательный центр. Он стал известен благодаря обширным и разнообразным коллекциям. Сегодня музей привлекает посетителей со всего мира.

Музей замка

Музей замка — уникальное культурное учреждение, объединяющее частную коллекцию и художественный салон. Его экспозиция включает более 500 экспонатов, среди которых замки и ключи разных эпох.

Аллея В. С. Высоцкого

У Дворца культуры «Мир» в январе 2008 года установлен памятник Владимиру Высоцкому. Скульптура, созданная Олегом Яновским, изображает Высоцкого с гитарой и символизирует его открытость и дух времени.

Памятник стулу

В Дубне, при въезде со стороны Москвы, расположен уникальный памятник — гигантский деревянный стул высотой 9,5 метра, установленный в 2005 году как реклама местного мебельного производства. Этот стул полностью выполнен из натуральной древесины.

Парк семейного отдыха

Дубненский Парк семейного отдыха расположен на берегу Волги и предлагает разнообразные удобства для посетителей всех возрастов. Этот парк служит центром городских праздников и мероприятий.

«Дом Советов»

В Мытищах расположен заметный памятник конструктивизма — кирпичное здание, построенное в 1925 году и известное как Дом Советов.

Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана — бывший Московский лесотехнический институт

Московский лесотехнический институт, открытый в 1919 году, в 2016 году преобразовался в Мытищинский филиал Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Мытищинский историко-художественный музей

В 1962 году в Мытищах открылась «Комната боевой и трудовой славы», которая с течением времени трансформировалась в Мытищинский историко-художественный музей, включающий несколько тысяч экспонатов.

Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ

Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ, основанный как студенческий театр в 1977 году, стал в 1988 году первым профессиональным театром в Мытищах и с тех пор продолжает развиваться. Он стал одним из крупнейших театров в Московской области.

Мытищинский центральный парк культуры и отдыха «Парк Мира»

Парк Мира в Мытищах был открыт в 1957 году по инициативе Героя Советского Союза Нины Распоповой. Он расположен на 24 гектарах земли у реки Яузы и представляет собой современный центр досуга с разнообразными зонами отдыха и арт-объектами.

Мемориальный комплекс «Землякам-мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

В 1978 году в Мытищах началось строительство дворца культуры «Яуза», при котором также был установлен закладной камень для мемориала в честь Великой Отечественной войны.

Дом начальника станции Мытищи

Дом начальника станции Мытищи, сохранившийся со второй половины XIX века, является старейшим светским зданием города и одной из немногих уцелевших частей исторического комплекса Московско-Троицкой железной дороги.

Усадьба Липки-Алексеевское

В XIX веке усадьба Прилипка, расположенная на левом берегу Девкина ручья, перешла в собственность московского городского головы Александра Владимировича Алексеева, прадеда Константина Сергеевича Станиславского.

Пестовское водохранилище

Канал Москва — Волга, построенный в 1932–1937 годах и переименованный в канал имени Москвы в 1947 году, соединяет Москву с несколькими морскими бассейнами, включая Каспийское и Чёрное моря.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Шатуре

Через то место, где в будущем появится Шатура, железная дорога прошла в 1912 году, сократив путь от Москвы до Казани. Станция Шатура, основанная в 1919 году, стала важным узлом для пригородных поездов, связывая город с Москвой и другими регионами.

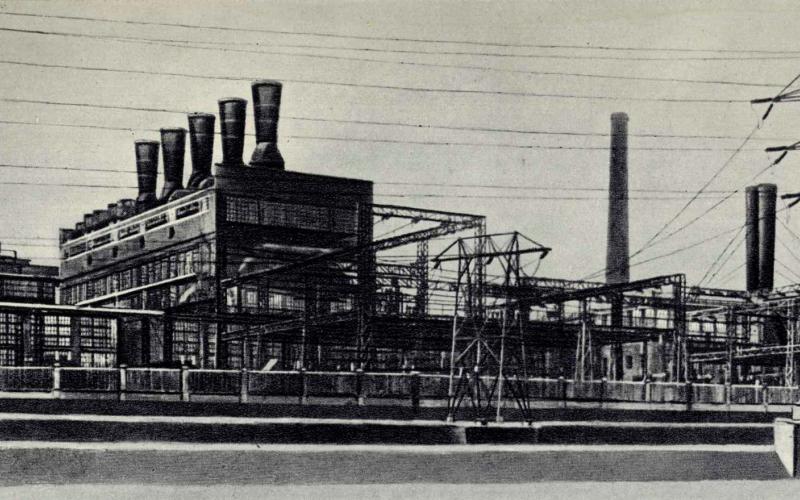

Шатурская ГРЭС

Шатурская ГРЭС — одна из старейших электростанций России, основанная в 1925 году. Изначально работала на торфе, сейчас использует природный газ. Является частью Единой энергосистемы России.

Дом культуры имени Н. Н. Нариманова